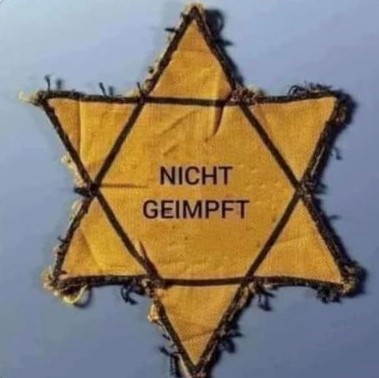

Ein neues Phänomen geistert durch die von Pandemien, Klimawandel und Finanzkrisen geplagte Gesellschaft. Es trägt den Namen Holocaustrelativierung. Dabei spielt die politische Gesinnung keine Rolle. Ob Adolf Muschg, der die Cancel Culture als eine Form von Auschwitz bezeichnet oder ein Lausanner Gemeinderatskandidat, der das Burkaverbot als Vorbote neuerlicher Nazigreuel sieht. Sie alle meinen, das Schreckgespenst Holocaust in den für sie relevanten politischen Debatten zu erkennen. Die wohl prominentesten Exponenten dieses Phänomens sind die sogenannten Corona-Demonstranten und Demonstrantinnen. Woche für Woche ziehen sie durch Schweizer Städte und stellen mit irritierendem Stolz den gelben Judenstern auf der Brust zur Schau. All diese Beispiele zeigen: Jeder, der sich heutzutage in irgendeiner Weise benachteiligt fühlt, outet sich gleich als «der Jude von heute».

Während der Aufschrei bei diesen und ähnlichen Vorfällen mal grösser und mal kleiner ausfällt, versucht kaum jemand zu erklären, warum diese Vergleiche so gerne gemacht werden und weshalb das nicht nur verwerflich ist, sondern sogar gefährlich sein kann.

Instrumentalisierung für eigene Zwecke

Im harmlosesten Fall fehlt es den Menschen, die solche Vergleiche machen, am nötigen Geschichtsverständnis. Diesem könnte man immerhin mit gezielter Bildungsarbeit nachhelfen. Viel wahrscheinlicher aber ist, dass die Shoah bewusst und willentlich instrumentalisiert wird. Denn der «Holocauststempel» zieht immer: Nichts symbolisiert die Stilisierung zum geläuterten Opfer besser als ein gelber Judenstern auf der Brust oder die mit Schrecken behafteten Namen früherer Vernichtungslager.

Dass diese Taktik nicht nur billige Propaganda für die eigene politische Agenda ist, sondern auch schmerzhaft für Überlebende der Shoah, scheint diesen Leuten egal zu sein. Was sie aber nicht verstehen, ist, dass die Judensterne und Auschwitz kein Symbol für unbeliebte Meinungen sind, für die man kritisiert wird. Sie stehen für die Markierung von Menschen, die zu staatlich orchestriertem Massenmord verurteilt wurden und damit ihr Recht auf Leben und Menschenwürde von einem Tag auf den anderen verloren. Dass man für eine kontroverse Meinung (die in der Demokratie, in der wir leben, immer noch straflos geäussert werden kann) öffentlich angeprangert, ja vielleicht sogar beleidigt und diffamiert wird, ist vielleicht die Schattenseite der gegenwärtig vorherrschenden Empörungskultur – sie ist aber definitiv nicht gleichzusetzen mit einem Genozid.

Relativierung führt zu Verharmlosung

Dass solche Vergleiche nicht nur verwerflich, sondern auch gefährlich sein können, wurde in der hitzig geführten Debatte der letzten Tage viel zu wenig betont. Denn auch wenn der Holocaust mit solchen Vergleichen nicht direkt geleugnet wird, relativiert man ihn. Zweifelllos müssen Vergleiche zu anderen Massenmorden möglich sein – schon allein mit dem Ziel, aus der Vergangenheit zu lernen. Wer aber unterstellt, dass aktuelle Phänomene wie die geltenden Hygienemassnahmen oder eine selbsternannte Sprachpolizei auch nur im Ansatz den damaligen Zuständen ähneln, setzt den Keim zur Frage, ob die Lage der Juden damals wirklich so schlimm war, oder ob sich diese einfach etwas vehementer hätten wehren sollen. Solche Zustände sind mancherorts bereits Realität. Eine kürzlich veröffentlichte Studie aus den USA ergab, dass knapp ein Viertel der Jugendlichen glauben, die Erzählungen über den Holocaust seien übertrieben. Gleichzeitig gaben in Deutschland in einer 2018 durchgeführten Studie rund 40 Prozent der 18 bis 34-Jährigen an, “wenig” oder “gar nichts” über die Shoah zu wissen. Was die direkte Folge davon sind, zeigt eine aktuelle Studie der ZHAW. Darin gab jede zehnte jüdische Person in der Schweiz an, von nicht-jüdischen Menschen schon gehört zu haben, der Holocaust sei ein Mythos oder werde übertrieben dargestellt.

Bis die Klinge stumpf ist

Momentan diskutiert der Bundesrat über ein nationales Holocaustdenkmal in Bern. In Anbetracht der immer wiederkehrenden Instrumentalisierung der Shoah, erweist es sich als zwingend, eine Erinnerungskultur zu fördern, die nicht nur gedenkt, sondern auch kontextualisiert. Nur so lässt sich verhindern, dass Vergleiche mit dem Holocaust zu einer politischen Waffe verkümmern, die jedes politische Lager benutzt, bis die Klinge so stumpf ist, dass sie bei einem tatsächlichen Angriff auf unsere Demokratie nicht mehr schneidet.

Dina Wyler, Geschäftsführerin GRA – Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus

Der Standpunkt wurde bereits am 30.04.2021 auf der Website der GRA veröffentlicht. In Zusammenarbeit mit der GRA veröffentlichen wir ihn hier erneut.

Die GMS befürwortet muslimische Grabfelder in Weinfelden

In Weinfelden wird derzeit heftig über die Schaffung muslimischer Grabfelder diskutiert. Erst vom Weinfelder Stadtparlament bewilligt, wurde gegen den Entscheid das Referendum ergriffen. Während sich ein SVP-Nationalrat eines diskursiven Manövers bedient, bleibt die GMS klar in ihrer Haltung und Aussage. Die GMS fordert einen Diskurs um das «Wie» und nicht das «Ob». Diskriminierende Äusserungen dürfen auch in diesem Zusammenhang nicht toleriert und politische Kampagnen nicht auf dem Rücken der Minderheiten ausgetragen werden.

Lesen Sie in unserer Medienmitteilung sieben aussagekräftige Argumente für muslimische Grabfelder und schauen Sie sich unseren Beitrag vom 31. Januar 2025 auf Tele Top an.