Neues aus der GMS

Eine Karte für den Schutz der Schwächsten

Ich erinnere mich an die Besetzung der Predigerkirche in der Stadt Zürich durch über hundert Menschen. Auf ihren Manifesten stand «Bleiberecht». Das war im Jahr 2008. Erstmals fielen mir Sans-Papiers im Stadtbild auf, und ich freute mich darüber. Die mutige Aktion hat etwas in Bewegung gesetzt. Seither gibt es die Autonome Schule Zürichs, welche Sprachkurse für Immigrierte anbietet und auch von den Stadtbehörden respektiert wird. Sie leistet einen echten Beitrag zur Integration: 500 Schüler:innen lernen hier wöchentlich. Einer der damaligen Besetzer ist heute aktives Vorstandsmitglied der Gesellschaft Minderheiten Schweiz, gehört als einer, der sich nicht mehr verstecken muss, zur Wohnbevölkerung und ist eine prominente Stimme in der städtischen Vielfalt.

Arbeitskräfte ohne Rechte

Sans-Papiers leben versteckt und oft unter widrigsten Umständen. Erfahren sie Gewalt, können sie sich nicht juristisch wehren. Denn sie können nicht zur Polizei gehen, weil die Gefahr besteht, ausgewiesen zu werden. Ihr Aufenthaltsstatus würde geprüft. Sans-Papiers bewegen sich auf der Strasse in Angst vor polizeilichen Kontrollen. Viele für die Gesamtbevölkerung normale Dienstleistungen können sie nicht in Anspruch nehmen. Sie können keinen Mietvertrag abschliessen und kein Bankkonto eröffnen. Auch eine medizinische Behandlung ist mit der Angst verbunden, entdeckt zu werden. Zum Glück gibt es heute die Möglichkeit, dass Sans-Papiers, gedeckt durch die Anlaufstelle SPAZ, Spitäler besuchen können, ohne aufzufliegen. Eine Behelfslösung, aber immerhin.

Das Einfachste wäre, dafür zu sorgen, dass es keine Sans-Papiers mehr gibt. Sie legalisieren. Ihnen ein Aufenthaltsrecht geben. Das Bundesrecht verbietet das. Das Ausländer- und Integrationsgesetz sieht vor, dass rechtswidrig anwesende Migrant:innen die Schweiz verlassen müssen, ausser bei «schwerwiegenden persönlichen Härtefällen».

Das ist nicht nur unwürdig, es erinnert an den spätmittelalterlichen Zustand der «Hintersassen» ohne politische Rechte. Sans-Papiers gehören nämlich zur ständigen Wohnbevölkerung. Sie werden gebraucht in der privaten Care-Arbeit, in den Putzdiensten, auf Bauernhöfen. Systemrelevante Branchen wie Kinderbetreuung oder Pflegedienste würden ohne sie zusammenbrechen. Der Stadtrat von Zürich schätzt ihre Zahl auf rund 10 000.

Es gibt Sans-Papiers, die mehr als ein Dutzend Jahre in der Schweiz leben, hier Kinder aufziehen (die dann ebenfalls keine Ausweise haben) und sich durchschlagen. Wir können uns dieses Leben nicht vorstellen.

Die Zeit der Bürger:innen minderen Rechts und der Ansässigen oder Stadtburger gehört ins Mittelalter, es gibt kein Vorrecht der Geburt. Wer zur ständigen Wohnbevölkerung gehört, soll die gleichen Rechte haben. Die Aufgabe gleicht der Beseitigung der Hintersassen-Diskriminierung in der frühen Neuzeit.

City Card: Ja sagen und Druck ausüben

Die bestehenden Gesetze sollen respektiert werden, aber wir dürfen uns bemühen, sie zu verändern. Und wir müssen Möglichkeiten suchen, um das Leben von Sans-Papiers erträglicher zu machen. Die City Card kann eine solche Möglichkeit sein. Über sie wird am 15. Mai in der Stadt Zürich abgestimmt. Die City Card geht auf eine Motion von AL, Grünen und SP im Zürcher Gemeinderat zurück.

Die Vorlage des Stadtrates ist noch kein ausgearbeitetes Projekt. Der Stadtrat will einen Kredit für «Vorbereitungsarbeiten zur Einführung der City Card». Das ist etwas vage und der Preis mit 3,2 Millionen Franken etwas hoch. Umso mehr müssen wir zum Ausdruck bringen, dass wir eine City Card wollen und Druck ausüben, was für eine City Card das sein soll. Das Produkt wird auch ein Resultat der politischen Auseinandersetzung sein. Die Zielvorstellung des Autors, der jahrelang Vorstandsmitglied der Gesellschaft Minderheiten war, sieht so aus:

Die Züri City Card verschafft Sans-Papiers Zugang zu Hilfsangeboten, erleichtert ihren Alltag und ermöglicht ihnen ein weniger von Angst geprägtes Leben. Auch wenn die ausländerrechtlichen Vorschriften bestehen bleiben.

Dank der Züri City Card können Sans-Papiers ihre eigene Post abholen, ihre Kinder in Kitas anmelden, Bibliotheken besuchen und öffentliche Dienstleistungen nutzen.

Die City-Card nützt ihnen aber auch als Ausweis gegenüber der Stadtpolizei: Sans-Papiers werden bei Routine-Ausweispräsentationen bei der Stadtpolizei – Unfallzeugnis, Anzeigeerstattungen, Strassenkontrollen – nicht behelligt, wenn sie sich mit einer City Card ausweisen können. Sans-Papiers können die City Card im einfachen Verkehr mit Behörden gleich benutzen wie Personen mit Aufenthaltserlaubnis. So verwendet, verstösst die City Card auch nicht gegen übergeordnetes Recht, das haben die juristischen Abklärungen durch ein Rechtsgutachten der Universität Zürich ergeben.

Darüber hinaus wird die City Card als Ausweis für tout Zurich dienen, für alle. Dies im einfachen Verkehr mit Behörden und öffentlichen Einrichtungen für Auskünfte bei städtischen Stellen, Beratungsangebote, Zugang zu Kindertagesstätten und Prämienverbilligungen, Zugang zu städtischen Stipendien, Abonnements der Verkehrsbetriebe, Anmeldung bei Spitälern, Einschreibung in Bibliotheken.

Wenn alle Zürcher:innen die Züri City Card erhalten und nutzen, ist das gleich noch einmal ein Schutz für die Schwächsten: Das Tragen einer Züri City Card lässt so keinen Rückschluss auf den Status einer Sans-Papier-Person zu.

Unterstützen wir die City Card und helfen wir, sie in die richtige Richtung zu entwickeln: als Karte, die die Schwächsten schützt. Als Karte der Einwohnenden, die solidarisch eine Community bilden wollen.

Willi Wottreng, Publizist

Vorstandsmitglied der Gesellschaft Minderheiten von 2000–2017

3 + ½ = 3: Die besondere Arithmetik der Schweizerischen Sprachpolitik

Welchen bedeutenden Entscheid für das Rätoromanische fällte das Schweizerische Stimmvolk 1938? Und weshalb ergibt seit 1996 in der Sprachpolitik 3 + ½ in den meisten Fällen 3? Eine kleine Tour d’Horizon rund um die oft vergessene und dabei schweizerischste aller Landessprachen.

Am 20. Februar 1938 fällte das Schweizer Stimmvolk einen für die rätoromanische Sprache denkwürdigen Entscheid. Es erhob das Rätoromanische mit 91,6% Ja-Stimmen zur Nationalsprache. Es lässt sich nicht von der Hand weisen, dass die hohe Zustimmung nicht nur sprachpolitische Beweggründe hatte. Im Zuge der geistigen Landesverteidigung vor dem Zweiten Weltkrieg war der Entscheid auch eine dezidierte Absage an nationalistische Tendenzen Italiens, das eine Angliederung rätoromanisch- und italienischsprachiger Gebiete der Schweiz im Sinn hatte. Bis heute geblieben ist die bedeutende Verankerung des Rätoromanischen in Artikel 4 der Bundesverfassung: Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.

Happy End? Fast. Wäre da nicht die Crux mit der Unterscheidung zwischen Landessprache und Amtssprache. Knapp 60 Jahre nach der Volksabstimmung von 1938 doppelte Helvetia nach: Am 10. März 1996 wurde eine Revision des Sprachenartikels in der Bundesverfassung mit 76% Ja-Stimmen angenommen. Dieser Entscheid verleiht dem Rätoromanischen den Status einer Teilamtssprache des Bundes. Der Sprachenartikel in der Bundesverfassung hält fest, dass «im Verkehr mit Personen rätoromanischer Sprache auch das Rätoromanische Amtssprache des Bundes» ist. Die weiteren Amtssprachen des Bundes sind Deutsch, Französisch und Italienisch.

Landessprache ohne Podestplatz

Eine integrale Bereitstellung der gesamten schriftlichen Kommunikation des Bundes auf Rätoromanisch wäre unrealistisch und zudem nicht sinnvoll. Rätoromanisch ist zwar Landessprache, jedoch nur Teilamtssprache des Bundes, sozusagen eine halbe Amtssprache. Texte von besonderer Tragweite sowie die Unterlagen für eidgenössische Wahlen und Abstimmungen sollen gemäss Sprachengesetz auch in Rätoromanisch veröffentlicht werden. Und nicht zu vergessen sind die Texte «im Verkehr mit Personen rätoromanischer Sprache». Ein Beispiel: Eine Bürgerin schreibt einen Brief auf Rätoromanisch an die Bundesverwaltung. Der Fall ist klar, die Antwort erfolgt auf Rätoromanisch. Bravo! Zweites Beispiel: Das Bundesamt für Gesundheit lanciert eine grosse schweizweite Kampagne gegen die Ausbreitung des Coronavirus, verfasst in allen … – Falsch! Es brauchte politischen Druck, um die Herausgabe von wesentlichen Informationen der Corona-Kampagne auf Rätoromanisch zu erwirken. Der Grundsatz scheint zu sein, dass alles in den drei vollwertigen Amtssprachen herausgegeben wird und erstmal explizit nicht in der Teilamtssprache. Im Grunde ist es eine arithmetische Frage. Den Rechenfehler, den der Bund bei der Interpretation der ½ Amtssprache Rätoromanisch begeht, ist, dass er den Faktor 0.5 in fast allen Fällen abrundet. In der Konsequenz ergibt dies das omnipräsente Bild der dreisprachigen Schweiz. Internetseiten, Publikationen und Beschriftungen werden in Deutsch, Französisch und Italienisch verfasst. Das Rätoromanische gerät zunehmend in Vergessenheit. Es braucht ein Umdenken. Die Landessprache auf dem undankbaren vierten Platz hätte zumindest eine lederne Medaille verdient. Wie könnte ein sinnvoller Umgang mit der ½ Amtssprache aussehen? Der Bund sowie öffentliche Dienstleister, z.B. Post und SBB, die national agieren, müssten Rätoromanisch gesamtschweizerisch konsequent bei Beschriftungen aller Art verwenden. Dies dort, wo die anderen drei Amtssprachen der Schweiz aufgeführt werden. Im rätoromanischen Sprachgebiet muss die Sprache prioritär für Informationen an die Bevölkerung eingesetzt werden.

Bedroht trotz guter Rechtsstellung

Laut einem im Jahr 2019 erschienenen Evaluationsbericht im Auftrag des Bundes besteht für das Rätoromanische bereits mittelfristig die Gefahr einer existenziellen Bedrohung. Der Bericht empfiehlt u.a. eine vermehrte Förderung des Rätoromanischen ausserhalb des traditionellen Verbreitungsgebiets der Sprache, insbesondere die Bereitstellung von Bildungsangeboten auch ausserhalb des Kantons Graubünden. Im Rahmen der Kulturbotschaft 2021-24 wendet der Bund insgesamt rund 21 Mio. für das Rätoromanische auf. Erstmals entrichtet der Bund in dieser Periode Beiträge in der Höhe von 1,2 Mio. für Fördermassnahmen ausserhalb des angestammten Sprachgebiets. Ein Vorhaben verdeutlicht sinnbildlich die grossen Anstrengungen, das Rätoromanische auch an die nächste Generation weiterzugeben. Mit einem neuen online zugänglichen Bildungsangebot, genannt «Rumantsch a distanza» (Rätoromanisch im Fernunterricht), sollen Jugendliche auch ausserhalb des rätoromanischen Sprachgebiets ab dem Schuljahr 2023/24 die Sprache erlernen können. Aber wird die Förderung fruchten, wenn das Rätoromanische nirgends auf der Sprachlandkarte der Schweizer Bevölkerung erscheint? Präsenz im Alltag ist der Schlüssel: Der Bund sowie öffentliche Dienstleister auf nationaler Ebene sind gefordert und aufgefordert, nachzuziehen. Und dann ist auch klar, was die sprachpolitisch-arithmetische Gleichung 3 + ½ in der viersprachigen Schweiz ergibt. Auf jeden Fall mehr als 3.

Rumantsch – fünf Idiome, eine Sprache

Das Rätoromanische gliedert sich in fünf verschriftlichte Idiome (Sursilvan, Sutsilvan, Surmiran, Puter und Vallader) und verfügt über eine Standardschriftsprache, das Rumantsch Grischun. Rund 60’000 Personen in der Schweiz sprechen die Sprache. Ein Drittel der Romanischsprachigen lebt ausserhalb des Kantons Graubünden. In Gemeinden im rätoromanischen Sprachgebiet ist Rätoromanisch Amts- und Schulsprache. Im Kanton Graubünden sind Rätoromanisch, Deutsch und Italienisch die drei gleichwertigen Landes- und Amtssprachen.

von Andreas Gabriel, Stellvertretender Generalsekretär der Lia Rumantscha

Die Lia Rumantscha ist die Dachorganisation der rätoromanischen Sprachförderung. Im Auftrag des Bundes und des Kantons Graubünden vertritt sie die Interessen des Rätoromanischen in allen Bereichen des öffentlichen Lebens.

Rassismusbericht 2021 online!

21.03.2022

Der neue Rassismusbericht der GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus und der GMS Gesellschaft Minderheiten in der Schweiz thematisiert anlässlich des Internationalen Tages gegen Rassismus rassistische Vorfälle des vergangenen Jahres. 2021 kam es zu besonders vielen Sachbeschädigungen und Sprayereien mit nationalsozialistischen Symbolen im öffentlichen Raum. Auch im Zusammenhang mit Protesten gegen die Coronamassnahmen tauchten vermehrt Hakenkreuze oder gelbe Davidsterne auf, welche einen Vergleich zwischen der aktuellen politischen Situation und dem nationalsozialistischen Regime zu ziehen versuchen.

Rassismusbericht 2021 als PDF herunterladen

1. Vorwort

Das Jahr 2021 war geprägt von besonders vielen Sachbeschädigungen und Sprayereien mit nationalsozialistischen Symbolen im öffentlichen Raum. Als einer der gravierendsten Vorfälle gilt die im Februar 2021 verunstaltete Eingangstür zur Bieler Synagoge, welche mit einem Hakenkreuz und nationalsozialistischen Slogans beschmiert wurde. Im März ritzte ein unbekannter Mann ein Hakenkreuz in einen Baum am Zürcher Bellevue und im Sommer sprayten Unbekannte in Thalwil den Schriftzug «Impfen macht frei» mitsamt Hakenkreuz an eine Wand entlang der Zürcherstrasse. Ein weiterer Vorfall ereignete sich in einem Park im Tessin, wo ein Hakenkreuz an einem Schild angebracht wurde. Doch nicht nur die «klassischen» Symbole des Nationalsozialismus wurden im vergangenen Jahr im öffentlichen Raum gesichtet. Im Juli entrollten Jugendliche ein Banner an der Berner Kornhausbrücke, darauf die sogenannte Tyr-Rune, ein nach oben gerichteter Pfeil. Das Symbol steht für die Gruppierung «Junge Tat», die sich selbst als Jugendflügel der rechtsextremen Nationalen Aktionsfront (NAF) bezeichnet.

Der GRA gemeldeter Vorfall: ein auf den Nationalsozialismus verweisendes Symbol an der Heckscheibe eines Pickups

Letztlich tauchen im Zusammenhang mit Protesten gegen die Coronamassnahmen immer wieder Hakenkreuze oder gelbe Davidsterne auf, welche einen Vergleich zwischen der aktuellen politischen Situation und dem nationalsozialistischen Regime zu ziehen versuchen. Auch wenn nicht jeder dieser Vorfälle per se auf ein antisemitisches Motiv hindeutet, sind sie in ihrer Gesamtzahl doch bedenklich, da sie auf ein verwässertes Geschichtsverständnis innerhalb der Bevölkerung hindeuten und zu einer Verharmlosung der Gräueltaten dieser Zeit führen. Angesichts dieser Entwicklungen wurden Ende letzten Jahres gleich drei parlamentarische Vorstösse eingereicht, welche ein Verbot extremistischer oder nationalsozialistischer Symbole fordern. Zum Vorstoss von Marianne Binder-Keller, eine Forderung eines ausnahmslosen Verbots öffentlicher Zurschaustellung von Nazisymbolik, hat der Bundesrat bereits Stellung bezogen und argumentierte hierbei ähnlich, wie in früheren Stellungnahmen zu Vorstössen dieser Art. In seiner Begründung schreibt der Bundesrat, dass gegen die Verwendung von nationalsozialistischen Symbolen ohne Propagandazwecke Prävention ein besser geeigneteres Mittel sei als eine strafrechtliche Repression. Die GRA ist hier anderer Ansicht, denn das eine muss das andere nicht ausschliessen. Es braucht beides – Prävention, aber auch ein Verbot inklusive klarer Strafbestimmung. Daher hat die GRA eine Petition an den National- und Ständerat lanciert, welche bereits von Tausenden unterzeichnet wurde. Mit dieser Petition werden die Mitglieder des National- und Ständerats dazu aufgefordert, die eingereichten politischen Vorstösse anzunehmen und damit ein unmissverständliches Zeichen gegen Rassismus und Antisemitismus zu setzen (Mehr Informationen zu den politischen Vorstössen unter «Aktuelle Vorstösse zum Verbot von rassistischen Symbolen im Parlament»).

«Rassistische Symbole und Gesten vermitteln in komprimierter Form Aussagen, welche mit dem Kerngedanken einer demokratischen Gesellschaft nicht zu vereinbaren sind.»

Fest steht, dass Symbole eine nicht zu unterschätzende Wirkung haben und oftmals eine unmissverständliche Message vermitteln. Denn

Rassistische Symbole und Gesten vermitteln in komprimierter Form Aussagen, welche mit dem Kerngedanken einer demokratischen Gesellschaft nicht zu vereinbaren sind. Eine präzise Ausgestaltung und Formulierung der Strafnorm sind deshalb wichtig, um die öffentliche Verwendung von rassistischen Symbolen und Gesten genügend strafrechtlich zu erfassen. Zur aktuellen rechtlichen Lage und politischen Diskussion, um ein mögliches Verbot von nationalsozialistischen Symbolen im öffentlichen Raum, äussert sich nachfolgend Strafrechtsprofessor und Ständerat Prof. Dr. iur. Daniel Jositsch. Im zweiten Interview erläutert der Extremismusexperte Samuel Althof die Macht und Wirkung von Symbolen und ihrer Reichweite, insbesondere im Zusammenhang mit derzeit kursierenden Verschwörungsmythen.

Das vergangene Jahr war zudem weiterhin geprägt von antisemitischen Verschwörungsideologien. Aus diesem Grund hat die GRA einen neuen Informationsflyer für Lehrpersonen lanciert und auf ihrer Webseite ein Online-Glossar mit Codewörtern und Begriffen erstellt, welches über die Hintergründe der Verschwörungsideologien aufklärt und für die Inhalte sensibilisiert.

Im Vergleich zum Vorjahr erhielt die GRA vermehrt Meldungen über rassistische Vorfälle an Schulen. Neben rassistischen Äusserungen waren es vordergründig nationalsozialistische Symbole und Gesten, die gemeldet wurden (mehr dazu unter «Rassismus an Schulen»). Die GRA beobachtet diese Entwicklungen genau und hat ihre Bildungs- und Präventionsarbeit weiter ausgebaut, um Lehrpersonen, Lernende und Eltern bei einem konstruktiven Austausch zum Thema Rassismus und Antisemitismus zu unterstützen.

2. Rassismus in der Schweiz 2021

Die Chronologie der rassistischen Vorfälle, welche die GRA zusammen mit der Gesellschaft Minderheiten in der Schweiz (GMS) auf der GRA Website unter www.gra.ch/chronologie fortlaufend führt, registrierte im Jahr 2021 insgesamt 86 rassistische oder antisemitische Vorfälle, die schweizweit von den Medien publiziert wurden.

Da nur die in den Medien publizierten rassistischen oder antisemitischen Vorfälle in die Chronologie aufgenommen werden, erhebt diese keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Chronologie beinhaltet auch nicht die direkt an die GRA gemeldeten Vorfälle (mehr dazu unter «Rassistische Meldungen»).

«Trotz der gestiegenen Anzahl erfasster Vorfälle, kann weiterhin von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen werden.»

Im Vergleich zum Vorjahr weist die Chronologie des Jahres 2021 einen Zuwachs an rassistischen Vorfällen auf. Ein Grund für die Zunahme der Vorfälle liegt in der anhaltenden COVID-19 Pandemie und den damit einhergehenden Massnahmenprotesten und öffentlichen Äusserungen von Massnahmen- und Impfgegner:innen. In diesem Zusammenhang gab es eine deutliche Zunahme an holocaustrelativierenden Vorfällen. Auch wenn diese Vorfälle nicht per se antisemitisch waren, verwässern sie in ihrer Gesamtheit das Geschichtsverständnis und sind daher alles andere als harmlos. Eine Zunahme von Vorfällen gab es ebenfalls bei Sachbeschädigungen und Schmierereien, wobei nationalsozialistische Symbole, wie das Hakenkreuz, sich besonders häuften. Beidiesen Vorfällen gab es in den meisten Fällen keinen direkten oder lokalen Bezug zu jüdischen Institutionen oder Personen.

Mehrere Parlamentarier:innen haben sich im letzten Jahr dieser Problematik angenommen und Vorstösse eingereicht, welche sich um ein Verbot rassistischer und antisemitischer Symbole im öffentlichen Raum bemüht. Die Antwort des Bundesrats steht noch aus und die Debatte im Parlament wird in den kommenden Wochen und Monaten geführt.

Ein weiterer Grund für die Zunahme von Fällen sind zahlreiche Meldungen über diskriminierende Vorfälle gegenüber Mitgliedern der LGBTQIA+ Community. Neben Beschimpfungen kam es vereinzelt auch zu tätlichen Angriffen.

Trotz der gestiegenen Anzahl der erfassten Vorfälle, kann weiterhin von einer hohen Dunkelziffer von nicht gemeldeten rassistischen und antisemitischen Vorfällen ausgegangen werden, da nur die wenigsten Zwischenfälle den Weg in die Medien finden oder zur Anzeige gebracht werden.

Rechtsradikalismus/Extremismus

Im Verlauf des Jahres 2021 wurde in den Medien immer wieder von Aufmärschen und Zusammenkünften rechtsextremer Gruppen und Teilnahmen von Rechtsextremen an Coronademonstrationen berichtet. Wie viele andere Gruppierungen auch, versuchen Rechtsextreme von den aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie zu profitieren und ihre Reichweite zu erhöhen. Dabei unterwandern sie die Coronademonstrationen und marschieren mit der heterogenen Gruppe von Massnahmengegner:innen mit. Zwar besteht ein gewisses Potenzial, den Demonstrationszug als Rekrutierungsplattform zu nutzen, um für rechtsextremes Gedankengut zu werben, jedoch besteht hier eine geringere Gefahr, da eine seriöse Rekrutierung neuer Mitglieder einen längeren Beziehungsaufbau braucht (siehe ausführliches Interview mit dem Extremismusexperten Samuel Althof hier). Eine reale Gefahr sieht der Experte jedoch bei den Coronademonstrant:innen, welche mit ihren Diktaturvergleichen die Legitimität des Staates in Frage stellen. Mit diesem Verhalten rechtfertigen sie mögliche gewalttätige Ausschreitungen gegen Institutionen und Politiker:innen. Dies birgt stets dort eine Gefahr, wo der Staatsapparat per se zum Feind deklariert wird.

«Auffällig ist im Jahr 2021 die Häufung von Sachbeschädigungen und Schmierereien, bei denen nationalsozialistische Symbole wie das Hakenkreuz verwendet wurden.»

Ebenfalls kam es zu Aufmärschen von Rechtsextremisten, wie die Zusammenkunft zum Gedenken an die Schlacht von Sempach am Winkelried-Denkmal und die organisierte Wanderung einiger Mitglieder der «Jungen Tat» in Baselland. Die beobachteten Teilnehmerzahlen bei solchen Zusammenkünften sind in den vergangenen Jahren etwa gleichgeblieben. Im Vergleich zu Deutschland, bildet die rechtsextreme Szene in der Schweiz eher punktuell eine Gefahr. Auffällig ist im Jahr 2021 die Häufung von Sachbeschädigungen und Schmierereien, bei denen nationalsozialistische Symbole wie das Hakenkreuz verwendet wurden. Dabei wurden diese oftmals in Kombination mit Beschimpfungen oder Massnahmen- und Impfkritischen Aussagen kombiniert.

Antisemitismus

Der Schweizerische Israelitische Gemeindebund (SIG) gibt gemeinsam mit der GRA jährlich einen Antisemitismusbericht heraus, der einen Überblick über die registrierten antisemitischen Vorfälle und die aktuelle Lage in der Schweiz gibt. 2021 kam es zu einer Steigerung der registrierten antisemitischen Vorfälle. Zu dieser Steigerung haben sowohl antisemitische Zusendungen beigetragen, als auch vermehrt registrierte Vorfälle im Online-Bereich.

Antisemitische Vorfälle treten oft gehäuft auf, aufgrund sogenannter «Trigger». Der mit Abstand grösste Trigger im Jahr 2021 war weiterhin die COVID-19 Pandemie, neben der kurzzeitigen Eskalation des Nahost-Konflikts im Mai/Juni 2021. Etwa die Hälfte der registrierten Online-Vorfälle hatten zeitgenössische antisemitische Verschwörungsideologien zum Inhalt, wovon sich wiederum die Hälfte mehr oder weniger direkt auf die COVID-19 Pandemie bezog. Rund um die Corona-Massnahmen kam es zu einer Zunahme von Vergleichen mit der Schoah und dem nationalsozialistischen Regime. Diese Vergleiche sind nicht nur falsch, sie sind absurd und verwerflich. Auch wenn solche Vergleiche nicht per se antisemitisch sind, heizen diese dennoch die Stimmungslage auf und schaffen einen Nährboden für antisemitische Stereotypen und Vorurteile, die sich in Haltungen manifestieren können.

Anti-Schwarzen-Rassismus

Weiterhin sind Schwarze Menschen von rassistischen Vorfällen und Diskriminierung betroffen, häufig erleben sie verbale Attacken und Beschimpfungen. Im Jahr 2021 gab es erneut mehrere rassistische Vorfälle bei Fussballspielen. Schwarze Spieler wurden während und nach den Spielen von frustrierten Fans verbal im Stadion oder anschliessend in den Sozialen-Netzwerken attackiert. Obwohl einige Vorfälle von den Medien aufgegriffen wurden und es eine grosse Welle der Entrüstung gab, lassen langfristige Veränderungen oder Massnahmen zur Verhinderung solcher Aktionen auf sich warten. Als Reaktion auf die Häufung von rassistischen Vorfällen in Fussballstadien hat die GRA zusammen mit Züricher Politiker:innen, dem FC Hakoa und dem FC Kosova, im November 2021 ein Freundschaftsspiel organisiert, als Zeichen der Toleranz und Diversität.

Neben verbalen Attacken wurden vereinzelt auch tätliche Angriffe gegen Schwarze Menschen registriert. Ein besonders schwerer Vorfall ereignete sich im Oktober 2021 in St. Gallen, als ein Pensionär auf einen aus Eritrea stammenden Clubbesitzer zuging und diesem ohne Vorwarnung Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Dabei beschimpfte der ältere Mann den Clubbesitzer aufgrund seiner Hautfarbe und machte auch nach dem Eintreffen der Polizeibeamten, vor etlichen Augenzeugen, rassistische Aussagen. Die Staatsanwaltschaft befand den Pensionär der Tätlichkeiten, der Beschimpfung und des Aufrufs zur Rassendiskriminierung für schuldig und verurteilte diesen zu einer Geldstrafe.

Auch das letzte Jahr war geprägt von einer äusserst hitzig geführten Debatte über diskriminierende Begriffe. Dabei stand der Umgang mit problematischen Abbildungen und Bezeichnungen historischer Gebäude im Fokus. Die Stadt Zürich hat in diesem Zusammenhang beschlossen, Häusernamen, die das M-Wort enthalten, abzudecken und somit aus dem Stadtbild zu entfernen.

Antimuslimischer Rassismus

Wie der Bericht des Bundesamtes für Statistik (BFS) «Zusammenleben in der Schweiz» zeigt, ist die Bevölkerung gegenüber der muslimischen Gemeinschaft nach wie vor negativer eingestellt als gegenüber anderen Gruppen. Dies zeigte sich ebenfalls im Zusammenhang mit der «Verhüllungsverbotsinitiative». Wahlplakate, die für die Initiative warben, zeigten grimmig dreinblickende verhüllte Frauen zusammen mit dem Aufruf, den Extremismus zu stoppen. Bestehende Ressentiments sowie mögliche Ängste und Stereotype, die sich häufig generell gegen Muslim:as richten, wurden auf diese Weise mit Kampagnen in der Öffentlichkeit sowohl wiedergegeben als auch weiterhin geschürt. Punktuell ist es im Jahr 2021 zu antimuslimischen Vorfällen gekommen, die vor allem Frauen betrafen, die einen Hijab oder ein Kopftuch tragen. Dabei handelte es sich vordergründig um verbale Angriffe in der Öffentlichkeit.

Rassistische Meldungen

Neben den rassistischen Vorfällen, welche in den Medien aufgriffen wurden, gab es 2021 auch eine grosse Anzahl an Fällen, welche der GRA über die GRA-Webseite, per E-Mail oder telefonisch direkt gemeldet wurden. Neben zahlreichen Meldungen über rassistische oder antisemitische Inhalte und Kommentare im Online-Bereich, gab es im Jahr 2021 ebenfalls besonders viele Meldungen von rassistischen Vorfällen an Schulen, die der GRA direkt gemeldet wurden.

Rassismus an Schulen

Im Jahr 2021 wurden der GRA deutlich mehr rassistische Vorfälle an Schulen gemeldet als im vergangenen Jahr. Neben rassistischen Äusserungen waren es vermehrt auch Vorfälle, die rassistische und insbesondere nationalsozialistische Symbole und Gesten beinhalteten. Hier zeigt sich, dass sich in den Schulen die Vorgänge und Entwicklungen der Gesellschaft widerspiegeln. Unter Schüler:innen einer Schule im Kanton Zürich wurde der Hitlergruss zelebriert und Scherze über die Vergasung von Menschen in Konzentrationslagern während des Zweiten Weltkrieges, mit Anspielungen auf Personen von heute, gemacht. An einer anderen Schule im Kanton Schaffhausen streckten Lernende auf einem Velo ihre rechte Hand, statt zum Zwecke des Rechtsabbiegens, zu einem Hitlergruss aus. Ein weiterer Vorfall ereignete sich in einer 2. Sek. Klasse, bei dem die Lernenden bei einem Klassenfoto hochspringen und ihre Hände fröhlich in die Luft heben sollten. Einer der Lernenden zeigte bei dieser Gelegenheit den Hitlergruss. Meist sind Eltern in solchen Situationen verunsichert und wissen nicht, wie sie reagieren oder die Problematik ansprechen sollen, wenn sie von solchen Vorfällen an den Schulen ihrer Kinder erfahren. Doch auch Lehrpersonen wissen oftmals nicht, wie sie angemessen reagieren können. Dies zeigt ein Vorfall an einer Zürcher Schule, bei dem ein jüdischer Schüler nach den Frühjahrsferien auf seinem Pult ein eingeritztes Hakenkreuz vorfand. Die zuständige Lehrperson überklebte das nationalsozialistische Symbol und liess den Lernenden weiterhin an dem Pult arbeiten. Nachdem die Mutter des betroffenen Schülers interveniert hatte, wollte die Lehrperson den Tisch entfernen und in den Flur stellen, wo weitere Lernende mit dem überklebten Symbol konfrontiert wären.

«Im Jahr 2021 wurden der GRA deutlich mehr rassistische Vorfälle an Schulen gemeldet als im vergangenen Jahr.»

Auch wurden der GRA rassistische Vorfälle an Schulen gemeldet, bei denen Lernende aufgrund ihrer Hautfarbe beschimpft und diskriminiert wurden. Die GRA berät die Meldenden bei allen Vorfällen und die Partnerstiftung SET – Erziehung zur Toleranz übernimmt die Intervention vor Ort.

Um auch Anlaufstellen und Gefässe für Diskussionen vor Ort zu schaffen und Lehrpersonen sowie Lernende für die Themen Rassismus und Antisemitismus zu sensibilisieren und ihnen Tools an die Hand zu geben, wie sie auf rassistische Vorfälle an Schulen angemessen reagieren können, führt die GRA im Frühjahr 2022, während der Internationalen Anti-Rassismuswoche, den zweitägigen Workshop «Sparks – Zämä gege Rassismus» durch.

Des Weiteren nahm die GRA die andauernde Verbreitung von Verschwörungsideologien, mit antisemitischen Narrativen, zum Anlass einen neuen Informationsflyer für Lehrpersonen zu lancieren. Der Flyer zu «Verschwörungstheorien» klärt über die Mechanismen von Verschwörungsideologien auf, verweist auf ihre Gefahren und sensibilisiert für antisemitische Inhalte.

Die Sensibilisierung für Antisemitismus im Alltag, besonders im Sprachgebrauch, stand auch bei der Entwicklung des neuen Bildungstools «Antisemitismus im Alltag. Erkennen. Benennen. Reagieren.» im Mittelpunkt. Das Tool richtet sich speziell an junge Menschen und soll diesen ein Werkzeug an die Hand geben, mit welchem sie Antisemitismus im Alltag erkennen und angemessen darauf reagieren können.

Hate Speech

Einen grossen Teil der direkt an die GRA gemeldeten rassistischen Vorfälle betraf Hate Speech. Dabei handelte es sich meist um Meldungen von rassistischen Posts bzw. Kommentaren auf den Social Media Plattformen und Meldungen über rassistische Äusserungen in den Kommentarspalten von Online-Ausgaben von Zeitungen. Trotz definierter Nutzungsregeln, die die Social Media Plattformen für ihre Nutzer:innen aufgestellt haben, fallen zahlreiche rassistische und antisemitische Äusserungen durch das Raster und werden von den Verantwortlichen nicht gelöscht. Posts und Kommentare, die unterschwellig rassistisch bzw. antisemitisch sind oder beispielsweise den Holocaust verharmlosen, ohne diesen konkret zu leugnen, werden oftmals nicht gelöscht. Somit kursieren weiterhin zahlreiche rassistische und antisemitische Botschaften im Online-Bereich.

«Posts und Kommentare, die unterschwellig rassistisch bzw. antisemitisch sind, werden oftmals nicht gelöscht.»

Die gemeldeten Vorfälle spiegeln eine Entwicklung wider, welche die steigende Bedeutung von Hate Speech, insbesondere im Online-Bereich, aufzeigt. Als Reaktion auf diese Entwicklungen lancierte das EKR im November 2021 eine neue Meldeplattform für rassistische Online-Hassrede. Unter www.reportonlineracism.ch können dem EKR Vorfälle direkt gemeldet werden.

Schlussfolgerung

Die Ereignisse im Jahr 2021 verdeutlichen einmal mehr, wie vielschichtig Rassismus, Antisemitismus und andere Diskriminierungsformen sind, wo sie überall auftreten und wie komplex deren Bekämpfung ist. Vor allem die zahlreichen Vorfälle im Jahr 2021, bei denen nationalsozialistische Gesten und Symbole im Zentrum standen, zeigen, wie dringend es aktuell eine Debatte und mutige Stellungnahmen seitens der Politik braucht. Im Gegensatz zu Deutschland kennt die Schweiz kein konsequentes Verbot von nationalsozialistischen Symbolen und Gesten. Das öffentliche zur Schau stellen von Symbolen und Gesten, wie Hakenkreuze oder Hitlergruss, ist nur dann strafbar, wenn damit für eine Ideologie geworben wird. Die Meinungsfreiheit ist in der Schweiz ein hohes Gut, daher ist der Kontext, in welchem die Symbole und Gesten verwendet werden, stets zu beachten. Gleichzeitig ist es nicht von der Hand zu weisen, dass es sich bei den genannten Symbolen und Gesten um Sinnbilder einer Ideologie handelt, die mit den Grundprinzipien eines demokratischen Rechtsstaates nicht zu vereinbaren sind. Daher braucht es eine klare Rechtsgrundlage und eine klare Positionierung, die sich gegen rassistisch motivierten Hass stellt.

Nationalsozialistische Symbole und Gesten, wie das Hakenkreuz oder der Hitlergruss, haben in der Schweiz nichts verloren. Daher fordert die GRA mit der lancierten Petition den National- und Ständerat dazu auf, die drei eingereichten politischen Vorstösse anzunehmen. Gerade in einer Zeit, in der sich Vorfälle im Zusammenhang mit nationalsozialistischer Symbolik häufen, muss ein deutliches Zeichen gegen Rassismus und Antisemitismus gesetzt werden.

3. Interview mit Prof. Dr. iur. Daniel Jositsch über die aktuelle rechtliche Situation zum Verbot von nationalsozialistischen Symbolen

Herr Jositsch, Ende 2021 wurden gleich drei politische Vorstösse eingereicht, die ein Verbot von extremistischen oder nationalsozialistischen Symbolen fordern. Wie deuten Sie diese Entwicklung?

Parlamentarier:innen sind ein Sensor für den Zeitgeist und greifen jene Themen auf, die die Gesellschaft bewegen. Die Proteste gegen die Coronamassnahmen haben rechte Gruppierungen auf den Plan gerufen, die an Protesten mitlaufen. Gleichzeitig häufen sich bei diesen Protesten Vergleiche mit dem Nationalsozialismus, beispielsweise mit dem gelben Davidstern. Teile der Gesellschaft fordern daher ein klares Zeichen der Politik, welches mit diesen Vorstössen aufgegriffen wurde.

Ein Verbot nationalsozialistischer Symbole wird immer wieder diskutiert im Parlament. Vor 15 Jahren haben Sie sich ebenfalls für ein Verbot ausgesprochen, als dieses als Bundesratsvorlage in die Vernehmlassung ging. Am Schluss wurde das Thema aber versenkt. Wieso?

Dazu muss man die Entstehungsgeschichte der Rassismus-Strafnorm verstehen. Als diese Mitte der 90er Jahre dem Volk zur Abstimmung vorgelegt wurde, sahen bestimmte Kreise die Meinungsäusserungsfreiheit in Gefahr. Man entschied sich aus strategischen Gründen dazu, die Norm eher «schlank» zu halten, damit die Chancen einer Annahme an der Urne möglichst hoch sind. Schon damals erwog man aber eine mögliche Ergänzung für Symbole in Zukunft. Heute ist die Rassismus- Strafnorm weniger umstritten – eine Ergänzung daher vielleicht gar nicht so unrealistisch.

Wäre ein Verbot überhaupt umsetzbar?

Ich glaube in dieser Debatte ist es wichtig, dass man eine realistische Erwartungshaltung beibehält. Allein die Tatsache, dass solche Symbole konstant in leicht abgeänderter Form neu in Erscheinung treten, macht die Umsetzung eines Verbotes unglaublich schwierig. Die Erwartung, dass man bei einem Verbot solche Symbole nicht mehr sieht im öffentlichen Raum, ist unrealistisch. Wenn es aber vor allem darum geht, ein Zeichen zu setzen, dass menschenverachtende Ideologien nicht geduldet werden im öffentlichen Raum, dann kann ein Verbot durchaus Sinn ergeben. Schliesslich ist Geldwäscherei ja auch verboten, auch wenn diese damit nicht verhindert werden kann.

Wenn ein Gesetz allein nicht reicht, was braucht es zusätzlich zur Bekämpfung der Verbreitung und Anziehungskraft solcher Symbole?

Das beste und wohl nachhaltigste Mittel ist Präventions- und Bildungsarbeit. Die junge Generation muss genau wissen, wofür diese Symbole stehen und weshalb sie auf keinen Fall verharmlost oder für die eigene politische Agenda eingesetzt werden dürfen. Dieses Wissen muss so vermittelt werden, damit es die Lebensrealität junger Generationen auch anspricht.

Zur Person:

Prof. Dr. iur. Daniel Jositsch ist Ständerat und Professor für Aktuelle Vorstösse zum Verbot von Strafrecht und Strafprozessrecht an der Universität Zürich. Er ist zudem Mitglied der Staatspolitischen Kommission, Mitglied der Delegation bei der Interparlamentarischen Union und seit 2018 Vizepräsident der Sozialdemokratischen Fraktion.

Aktuelle Vorstösse zum Verbot von rassistischen Symbolen im Parlament:

Die von Marianne Binder-Keller eingereichte Motion «Keine Verherrlichung des Dritten Reiches – Nazisymbolik im öffentlichen Raum ausnahmslos verbieten» zielt darauf ab, eine eigenständige Grundlage zu schaffen, um die Verwendung von in der Öffentlichkeit bekannten Kennzeichen des Nationalsozialismus digital wie in der realen Welt zu verbieten und unter Strafe zu stellen

Mit der Parlamentarischen Initiative «Verbot der öffentlichen Verwendung von extremistischen, gewaltverherrlichenden und rassistischen Symbolen», eingereicht von Angelo Barrile, soll eine Anpassung der gesetzlichen Grundlagen erreicht werden, um die öffentliche Verwendung von Propagandamitteln, insbesondere des

Nationalsozialismus oder einer rassistisch motivierten Vereinigung unter Strafe zu stellen.

Die Parlamentarische Initiative «Öffentliche Verwendung und Verbreitung rassendiskriminierender Symbole in jedem Fall unter Strafe stellen», eingereicht von Gabriela Suter, zielt darauf ab, das Strafgesetzbuch dahingehend zu ergänzen, dass die öffentliche Verwendung oder Verbreitung von rassistischen Symbolen, nationalsozialistischen Symbolen im Besonderen, mit Busse bestraft werden, auch wenn diese ohne Werbecharakter präsentiert werden. Eine Ausnahme soll hier für die öffentliche Verwendung oder Verbreitung solcher Symbole zu wissenschaftlichen oder

schutzwürdigen kulturellen Zwecken gelten.

4. Interview mit dem Extremismusexperten Samuel Althof über die Macht von rassistischen Symbolen und ihrer Reichweite

Welchen Stellenwert nehmen Symbole ein, in extremistischen Kreisen?

Symbole sind für extremistische Gruppen ein wichtiger Bestandteil. Sie bieten Wiedererkennungswert, sie dienen der Abgrenzung und sie erzeugen einen äusserst wichtigen Binnendruck nach innen und haben somit grosse Kraft, die Gruppe zusammenzuhalten. Sie bergen also auch ein grosses Identifikationspotential.

Um was für Symbole handelt es sich? Lassen sich da bestimmte Muster erkennen?

«Klassische» Symbole der rechtsextremen Szene, wie etwa das Hakenkreuz oder die Rune, werden meist in abgewandelter Form weiterverbreitet. Dieses Phänomen macht denn auch die Frage der Strafbarkeit so komplex. Die Symbole sind also einerseits in konstantem Wandel, andererseits bleibt aber meist ein bestimmter Bezug zu den bekannten Symbolen, da damit eben auch eine gewisse «Abstammungslinie» gewahrt wird.

Wenn man von extremistischen Symbolen spricht, denken die meisten Menschen direkt an Hakenkreuze oder andere bekannte Symbole aus der rechtsextremen Szene. Wie relevant sind Symbole für linksextreme Kreise??

In beiden Szenen spielen Symbole eine wichtige Rolle. In der linksextremen Szene scheint aber eine grössere Konstanz oder Systematik zu herrschen. Dieselben Farbkonzepte und Logos werden kongruenter verwendet. Rechtsextreme Gruppierungen erscheinen fraktionierter. Dies hat sehr viel mit dem strafrechtlichen Verfolgungsdruck zu tun, der auf illegaler rechtsextremer Symbolik lastet. Die Gruppen wandeln Ihre Symbole immer wieder um oder erfinden diese bis zu einem gewissen Grad neu. Viele Klein- oder Untergruppen haben dann wiederum eigene Namen und ein eigenes «Logo». Diese Gruppen verschwinden meist so schnell, wie sie auch gekommen sind. Ihre «Lebensdauer» ist kurz.

Wo begegnet man diesen Symbolen? In welchen Räumen werden sie verbreitet?

Es lässt sich ein gewisses Wechselspiel zwischen dem Internet und der «realen» Welt feststellen. Die Symbole werden in Aktionen medienwirksam in Szene gesetzt. Das Ganze wird gefilmt und dann ins Internet gestellt, wo die Videos und Posts wiederum geteilt und gelikt werden. Im «besten» Fall berichten die Medien dann noch darüber und generieren damit noch mehr Aufmerksamkeit. Ein aktuelles Beispiel aus dem letzten Jahr: einige Jugendliche rollen, an einer exponierten Stelle, auf der Kornhausbrücke in Bern ein grosses Banner aus. Sie filmen und inszenieren sich dabei. Solche Stunts werden dann umgehend ins Internet gestellt und mittels YouTube verbreitet.

Wo sehen sie den Bezug zu den seit der Pandemie wieder weitverbreiteten Verschwörungsmythen?

Symbole sind ein zentrales Element der Kommunikation von Verschwörungstheorien. Denn genau wie die Verschwörungserzählungen selbst simplifizieren sie Sachverhalte in einfachen Grafiken. Damit wird in Gut und Böse kategorisiert, in dazugehörig und fremd. Gerade am Anfang der Pandemie kam es zu einer rasanten Verbreitung solcher Bilder auf Kommunikationskanälen wie Telegram. In der realen Welt hat das Symbol, des von den Nazis erfundenen gelben Davidsterns, mit der Aufschrift «ungeimpft», durch die Coronademonstrationen, eine grosse Polarisation und leider auch eine Schein- Opfer-Identifikation hervorgebracht. Sie sehen also, die Wirkung von Symbolen und was sie bei den Menschen auslöst sollte nicht unterschätzt werden.

Zur Person:

Samuel Althof ist Leiter der Fachstelle für Extremismus- und Gewaltprävention. Er führt zudem eine Praxis für psychologische Beratung in Basel, das «Büro für innere und äussere Angelegenheiten». Seit über 20 Jahren engagiert er sich gegen Rassismus im Internet und hilft bei Entwicklungen von Strategien im Umgang mit Rechts- und Linksextremisten.

Nationalsozialistische Symbolik verbieten

Zürich, 21. Februar 2022 – Vor kurzem hat der Bundesrat sich gegen ein konsequentes Verbot von Nazi-Symbolik im öffentlichen Raum ausgesprochen, nachdem Ende letzten Jahres gleich drei Parlamentarier:innen entsprechende Vorstösse eingereicht hatten. Dieser Entscheid des Bundesrates und vor allem auch seine Begründung stiessen bei vielen Menschen auf grosses Unverständnis.

Anders als in Deutschland gilt in der Schweiz kein generelles Verbot rechtsextremer Symbole oder Gesten. Wörtlich besagt die Rassismus-Strafnorm, dass sich strafbar macht, wer «öffentlich durch Wort, Schrift, Bild, Gebärden, Tätlichkeiten oder in anderer Weise eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung in einer gegen die Menschenwürde verstossenden Weise herabsetzt». Das Tragen eines Hakenkreuzes oder das Ausführen eines Hitlergrusses ist demnach nur dann strafbar, wenn damit eine menschenverachtende Ideologie, wie der Nationalsozialismus, aktiv beworben wird. Der Nachweis, dass dieses Moment vorliegt, ist zum Teil nur schwer zu erbringen. Richter:innen haben hier einen relativ weiten Interpretationsspielraum. Ob es sich bei einem Vorfall «lediglich» um ein persönliches Bekenntnis handelt oder um die Verbreitung einer Ideologie, entscheidet das zuständige Gericht nach eigenem Ermessen. An den unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten stossen sich zunehmend auch Politiker:innen.

Gerade bei Symbolen, die sinnbildlich für eine Ideologie stehen, die nicht mit den Grundprinzipien eines demokratischen Rechtsstaates zu vereinbaren sind, ist eine klare Rechtsgrundlage aber unabdingbar. Versuche zur Einführung eines generellen Verbotes menschenverachtender Symbole sind im Parlament bisher gescheitert. Ende letzten Jahres wurden gleich drei politische Vorstösse von Parlamentarier:innen eingereicht. Den Vorstoss von Marianne Binder-Keller, eine Forderung eines ausnahmslosen Verbots öffentlicher Zurschaustellung von Nazisymbolik, lehnte der Bundesrat nun ab. Seine Argumente sind jedoch fragwürdig.

Der Bundesrat hält an seiner Unterscheidung zwischen passiver Zurschaustellung und aktiver Werbung für nationalsozialistische Ideologien fest. Diese Unterscheidung ist jedoch völlig lebensfremd und rein theoretischer Natur. Zudem, so der Bundesrat, sei es «hinzunehmen, dass auch stossende Ansichten vertreten werden, selbst wenn sie für die Mehrheit unhaltbar sind.» Die Meinungsäusserungsfreiheit ist einer der höchsten Güter unserer Demokratie und muss, wann immer möglich gewahrt werden. Die Ideologie des Nationalsozialismus ist aber mehr als eine «stossende Ansicht». Der Nationalsozialismus und damit auch die Symbole, die für diese Ideologie stehen, spricht bestimmten Menschen, wie beispielsweise Jüdinnen und Juden, das Recht zu leben und Teil der Schweizer Gemeinschaft zu sein ab. Für betroffene Minderheiten bedeutet die öffentliche Zurschaustellung von rassistischen und nationalsozialistischen Symbolen einen direkten Angriff auf deren Integrität und Teilhabe an der Schweizer Gesellschaft.

In seiner Stellungnahme schreibt der Bundesrat zudem, dass «gegen die Verwendung von nationalsozialistischen Symbolen ohne Propagandazwecke Prävention geeigneter sei als straf-rechtliche Repression». Das eine schliesst das andere jedoch nicht aus, es braucht beide Komponenten – die Prävention und ein Verbot inklusive klarer Strafbestimmung.

Die GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus lancierte nach dem Entscheid des Bundesrates am 15. Februar 2022 eine Online-Petition. Mit dieser werden die Mitglieder des National- und Ständerats dazu aufgefordert, die Ende letzten Jahres eingereichten politischen Vorstösse anzunehmen und damit ein unmissverständliches Zeichen gegen Rassismus und Antisemitismus zu setzen. Die GMS unterstützt diese Petition. Es wird Zeit, dass die Politik die gegenwärtig unbefriedigende Unterscheidung zwischen aktivem Werben und passivem Zurschaustellen der eigenen extremistischen Haltung durch entsprechende Symbole unter die Lupe nimmt und eine klare Rechtsgrundlage schafft. Diese Klärung wäre nicht nur ein Zeichen für den Schutz von Minderheiten, die sich durch entsprechende Symbole direkt bedroht sehen, sondern auch ein wichtiges Bekenntnis zum Demokratieverständnis der Schweiz.

Rassistische Hassrede im Netz melden

Hassrede («Hate Speech») im Internet ist nichts Neues. Bereits vor vier Jahren schrieb die GMS in einem Standpunkt über das Phänomen und stellte fest, dass Hassrede besonders häufig Minderheiten trifft und deren Menschenwürde tangiert. Die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus (EKR) lancierte nun am 30. November 2021 ihre neue Meldeplattform für rassistische Hassrede im Netz: www.reportonlineracism.ch. Dank dieser neuen Plattform können rassistische Äusserungen im Netz einfach und unkompliziert gemeldet werden.

Obwohl Hassrede im digitalen Raum kein neues Phänomen ist, konnte, während der Covid19-Pandemie, ein Anstieg an hasserfüllten Kommentaren gegen Minderheiten beobachtet werden. Von Behauptungen, dass «Ausländer» an der Pandemie schuld seien und Spitalbetten besetzten, über die Banalisierung des Holocausts, bis hin zu abstrusen antisemitischen Verschwörungstheorien. Dies zeigt, dass in Krisensituationen jeweils ein Sündenbock gesucht wird, und dass bestimmte gesellschaftliche oder politische Ereignisse Hassrede im Netz triggern oder verstärken können.

Online-Hassrede trägt dazu bei, dass negative Vorurteile gegen ohnehin schon stigmatisierte Minderheiten unkontrolliert und unreflektiert verbreitet werden. Für betroffene Personen kann das sehr verletzend sein und bis zu gesundheitlichen Beschwerden führen. Darüber hinaus schwächt Hassrede den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Und vielen Personen ist zudem nicht bewusst, dass sie sich mit solch hasserfüllten Kommentaren möglicherweise sogar strafbar machen. So sind Ehrverletzungen und krasse rassistische Äusserungen im digitalen Raum genauso strafbar wie im analogen.

Bislang gab es auf Bundesebene jedoch keine Möglichkeit, Hassrede im Netz zu melden, auch solche nicht, die möglicherweise strafrechtlich relevant ist. Dieser Mangel wurde nun im Bereich Rassismus durch die neue Meldeplattform www.reportonlineracism.ch der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus (EKR) behoben. Dank der Meldeplattform kann jetzt rassistische Online-Hassrede unkompliziert mit wenigen Klicks gemeldet werden. Die EKR empfiehlt, einen Screenshot des fraglichen Inhalts hochzuladen, da Hassrede häufig rasch von den Plattformbetreibern gelöscht wird. Falls dies gewünscht wird, erhält man über die Meldeplattform der EKR auch weitergehende Informationen oder Beratung.

Unter rassistischer Hassrede im Netz versteht die EKR «Äusserungen im Internet in Form von Schrift, Ton oder Bild, die eine Person oder Personengruppe aufgrund namentlich ihrer «Rasse», Hautfarbe, Ethnie, nationalen Herkunft oder Religion herabwürdigen, gegen sie zu Hass aufrufen oder dies befürworten, fördern oder rechtfertigen».

Die Meldeplattform ist als Pilotprojekt ausgestaltet und soll eine erste Übersicht über die Art und das Ausmass gemeldeter rassistischer Hassrede im Netz bieten. Solche Daten gab es bisher für die Schweiz noch nicht. Das Monitoring von Hass im Netz ist jedoch unabdinglich, um dem Phänomen entgegentreten zu können.

Neben der Meldeplattform der EKR gibt es in der Schweiz noch andere Projekte, die sich mit dem Thema Hass im Netz beschäftigen. So zum Beispiel der Verein #NetzCourage, der etwa Personen, die von einem Shitstorm oder von Cybermobbing betroffen sind, Unterstützung bietet. Oder auch das Projekt Stop Hate Speech von alliance F, welches einen Algorithmus entwickelt, der selbst Hassrede im Netz aufspüren soll. Stop Hate Speech forscht zudem auch zu den Wirkungen von «Counter Speech», also Gegenrede gegen Hasskommentare, um sich auch auf diese Weise gegen Hass im Netz stark zu machen.

Politische Rechte für Einwohner:innen der Schweiz ohne Schweizer Pass

An der Fischhof-Preisverleihung 2021 hat der Preisträger Lukas Bärfuss dafür plädiert, dass wir den Artikel 8 der Bundesverfassung ernst nehmen sollen: «Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebens-form, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.»

Der Artikel 8 äussert sich zudem zur Geschlechtergerechtigkeit: «Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.»

An der Frauensession vom 29./30. Oktober gab es nebst vielen Vorstössen, die die Geschlechterdiskriminierung zum Thema hatten, einen Vorstoss, der aus dem Rahmen fiel: er nahm die Diskriminierung auf Grund der Herkunft in den Fokus und stellte diese in einen Zusammenhang mit dem langen Ausschluss der Frauen von den politischen Rechten. Er verlangt, dass alle Personen ohne Schweizerpass, die seit 5 Jahren in der Schweiz leben, auf Bundesebene das aktive und passive Wahlrecht erhalten.

Die vorbereitende Kommission begründete das Anliegen mit der Lehre aus der Geschichte und knüpfte an den Kampf der Frauen für das Frauenstimmrecht an. Vor 50 Jahren wurde den Frauen nach zahlreichen Anläufen endlich das Stimm- und Wahlrecht verliehen. Damit nahm der politische Ausschluss der weiblichen Schweizer Bevölkerung ein Ende. Eine grosse Diskriminierung und ein grosses Demokratiedefizit waren behoben.

Wie sieht es heute aus? Es gibt wieder viele von der Demokratie Ausgeschlossene. Es sind die über zwei Millionen Einwohner:innen der Schweiz ohne Schweizer Pass. Der Ausschluss dieses Viertels der Bevölkerung von den demokratischen Prozessen gefährdet langfristig die demokratische Ordnung, weil immer grösser werdende Bevölkerungsteile von der politischen Teilhabe ausgeschlossen sind.

Viele der Personen ohne Schweizer Pass sind hier geboren und aufgewachsen, andere leben seit vielen Jahren hier: 1.6 Millionen länger als fünf Jahre, 1.1 Millionen länger als zehn Jahre, 580 000 Personen seit mehr als 20 Jahren. Diese Zahlen sind auch ein Abbild davon, wie schwer es die Schweiz den Migrant:innen mit der Einbürgerung macht. Es gibt keine Verleihung der Staatsangehörigkeit auf Grund des Geburtsortes. Selbst Angehörige der dritten Generation müssen sich immer noch einem Einbürgerungsverfahren unterziehen, das zwar als erleichtert bezeichnet wird, aber immer noch grosse Hürden aufweist. Viele Einwohner:innen der Schweiz ohne Schweizerpass besuchten hier die Schulen, arbeiten hier und unterstehen der schweizerischen Gesetzgebung, ihre Familien und ihr Freund:innenkreis sind hier. Nur eines unterscheidet sie von Schweizer:innen: sie können nicht mitbestimmen, wie das Land, in dem sie leben, politisch gestaltet wird. Obwohl sie von allen politischen Entscheiden betroffen sind, haben sie keine Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen. In Kreuzlingen und Spreitenbach hat heute bereits mehr als die Hälfte der Bevölkerung keine Schweizer Staatsbürgerschaft. In Schweizer Städten verfügen insgesamt durchschnittlich 34% der Einwohner:innen über keinen Schweizer Pass und somit über keine demokratische Mitsprache. Das sei schlecht für die Betroffenen, das sei schlecht für die Demokratie und erinnere ungut an die Situation der Schweizer Frauen vor 1971, argumentierte die Kommission. Mit der Erteilung politischer Rechte an diesen Viertel der Bevölkerung unseres Landes würde die Schweizerische Demokratie wieder um ein grosses Stück vervollständigt, wie es damals vor 50 Jahren mit der Einführung des Frauenstimmrechts geschehen sei.

Diese Argumentation vermochte die Teilnehmerinnen der Frauensession zu überzeugen. Mit überwältigender Mehrheit stimmten sie dem Vorstoss zu. Dieser geht jetzt als Petition an die Eidgenössischen Räte und muss dort behandelt werden. Wie die Geschichte für das Frauenstimmrecht lehrt, braucht es dafür wahrscheinlich mehrere Anläufe, aber steter Tropfen höhlt den Stein!

Lukas Bärfuss und Denise Graf erhalten den Nanny und Erich Fischhof-Preis 2021

Die GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus und die GMS Gesellschaft Minderheiten in der Schweiz, unterstützt vom Sigi und Evi Feigel-Fonds, haben heute mit der Verleihung des Nanny und Erich Fischhof-Preises Lukas Bärfuss und Denise Graf geehrt, zwei Persönlichkeiten, die sich seit vielen Jahren gegen jegliche Art von Vorurteilen und Diskriminierung einsetzen.

Mehr Informationen zum Fischhof-Preis finden Sie unter: Fischhof-Preis | (gms-minderheiten.ch)

Die Armeeseelsorge im Einsatz für alle

Auch wenn alle Angehörigen der Armee während des Militärdienstes eine Uniform tragen, uniform sind sie deswegen noch lange nicht. Die Angehörigen der Armee sind bunt, vielfältig, denn sie repräsentieren einen Querschnitt durch unsere Gesellschaft. So unterscheidet die Armee nicht nach religiöser, kirchlicher, konfessioneller oder weltanschaulicher Ausrichtung ihrer Soldatinnen und Soldaten, egal welcher Funktion oder welchen Grades. Die Armeeseelsorge als Betreuungsdienst ganz nahe bei der Truppe ist demzufolge gefordert, ihre Tätigkeit ohne Unterschied zugunsten aller Angehörigen der Armee auszurichten. Das hat sie schon immer getan und das soll sie auch in Zukunft tun. Je vielfältiger unsere Gesellschaft und je vielfältiger demzufolge unsere Armee ist, umso mehr muss sich darum auch die Armeeseelsorge mit dieser Vielfalt auseinandersetzen und ihr Engagement so ausrichten, dass sie den Anliegen und Bedürfnissen, die aus dieser Vielfalt resultieren, bestmöglich gerecht wird.

Seelsorgliche Beratung, Begleitung und Unterstützung ist darum menschen-orientiert und ergebnisoffen. Der Weg und das Ziel, zum Beispiel eines Vieraugengesprächs, werden darum in erster Linie durch die Ratsuchenden selbst definiert. Armeeseelsorgerinnen und Armeeseelsorger nehmen die Gegenüber in deren Menschsein ganzheitlich wahr und an, begegnen ihnen dort, wo diese sich befinden, ermutigen und stärken sie in ihren Herausforderungen. Armeeseelsorgende begleiten die Ratsuchenden in deren Findungsprozess und stehen dabei für eine hoffnungsvolle Perspektive ein. Mit und durch diese Haltung sollen die Armeeseelsorgerinnen und Armeeseelsorger zeigen, dass sie für alle, wirklich für alle, niederschwellige Ansprechpersonen sind, offen für jedes Thema, auch und gerade für Themen von Angehörigen von Minderheiten, die sich unter Umständen am einen oder anderen Ort schwer tun mit dem, was die Mehrheitsgesellschaft an Unterstützung oder an Rahmenbedingungen zur Verfügung stellt. Hierbei gibt die Armee der Armeeseelsorge bewusst den Raum, sich diesen Themen anzunehmen und nach Lösungen zu suchen und Wege zu finden.

Die Glaubwürdigkeit der Armeeseelsorge, sich auch für die Anliegen von Minderheiten einsetzen zu wollen, steigt, wenn es ihr gelingt, auch in ihren eigenen Reihen diverser zu werden. Diesen Weg beschreitet sie sorgfältig. Im letzten Jahr wurden durch den Chef der Armee Grundlagen geschaffen, die es der Armeeseelsorge erlauben, mit Kirchen und religiösen Gemeinschaften eine Partnerschaft einzugehen, wenn diese denn bereit sind, die Grundlagen der Armeeseelsorge, wie oben skizziert, ohne Wenn und Aber zu akzeptieren. Wenn sie dies tun, bekommen sie das Recht, der Armeeseelsorge Leute für ein Engagement vorzuschlagen. Die Armeeseelsorge schaut sich diese an und entscheidet, ob sie diese in ihren eigenen Lehrgang aufnimmt und hernach der Truppe zur Verfügung stellen kann.

Die so gewonnenen Leute müssen ihre Herkunft, Identität und Überzeugung weder verstecken noch verleugnen. Als Vertreter eines Dienstes, der für alle Angehörige der Armee gleichsam offensteht, müssen sie aber bereit sein, diese ein Stück weit zurückzustellen.

Daneben engagiert sich die Armeeseelsorge aktuell in einem Pilotprojekt mit dem Titel “Sensibilisierung im Umgang mit Diversität und Inklusion in der Armee”, bei dem es darum geht, junge Kader vor dem Abverdienen in einer Rekrutenschule bezüglich ihres Umgangs mit Angehörigen von Minderheiten zu schulen, respektive zu sensibilisieren. Die Auswertung wird zeigen, inwiefern dieses Projekt das Ziel erreichen wird: Eine Armee für alle.

Stefan Junger, Chef Armeeseelsorge

www.armee.ch/seelsorge (hier sind unter “Dokumente” auch die oben erwähnten Grundlagentexte zu finden)

Muslimische Grabfelder im Kanton Zürich

Jede:r hat Anspruch auf eine würdige Beerdigung. Lokale muslimische Grabfelder sind notwendig, um Angehörigen der muslimischen Glaubensgemeinschaft, nach ihrem Ableben, eine würdige Bestattung nach den religiösen Vorgaben des Islams zu ermöglichen.

Bis dato haben 21 Gemeinden im Kanton Zürich einen sogenannten Anschlussvertrag mit der Stadt Zürich abgeschlossen. Gemäss diesen Verträgen dürfen Muslime, die im Zeitpunkt des Todes in den Anschlussgemeinden wohnhaft waren, auf dem muslimischen Grabfeld in Zürich-Witikon beigesetzt werden.

Muslime die in Gemeinden im Kanton Zürich wohnhaft sind, wo weder lokale Grabfelder für Muslime noch Verträge mit der Stadt Zürich bestehen, können entsprechende Anträge an die lokalen Behörden richten. Hierzu können sie sich an die www.vioz.ch – Vereinigung der Islamischen Organisationen in Zürich wenden.

Rückblick auf die Mitgliederversammlung

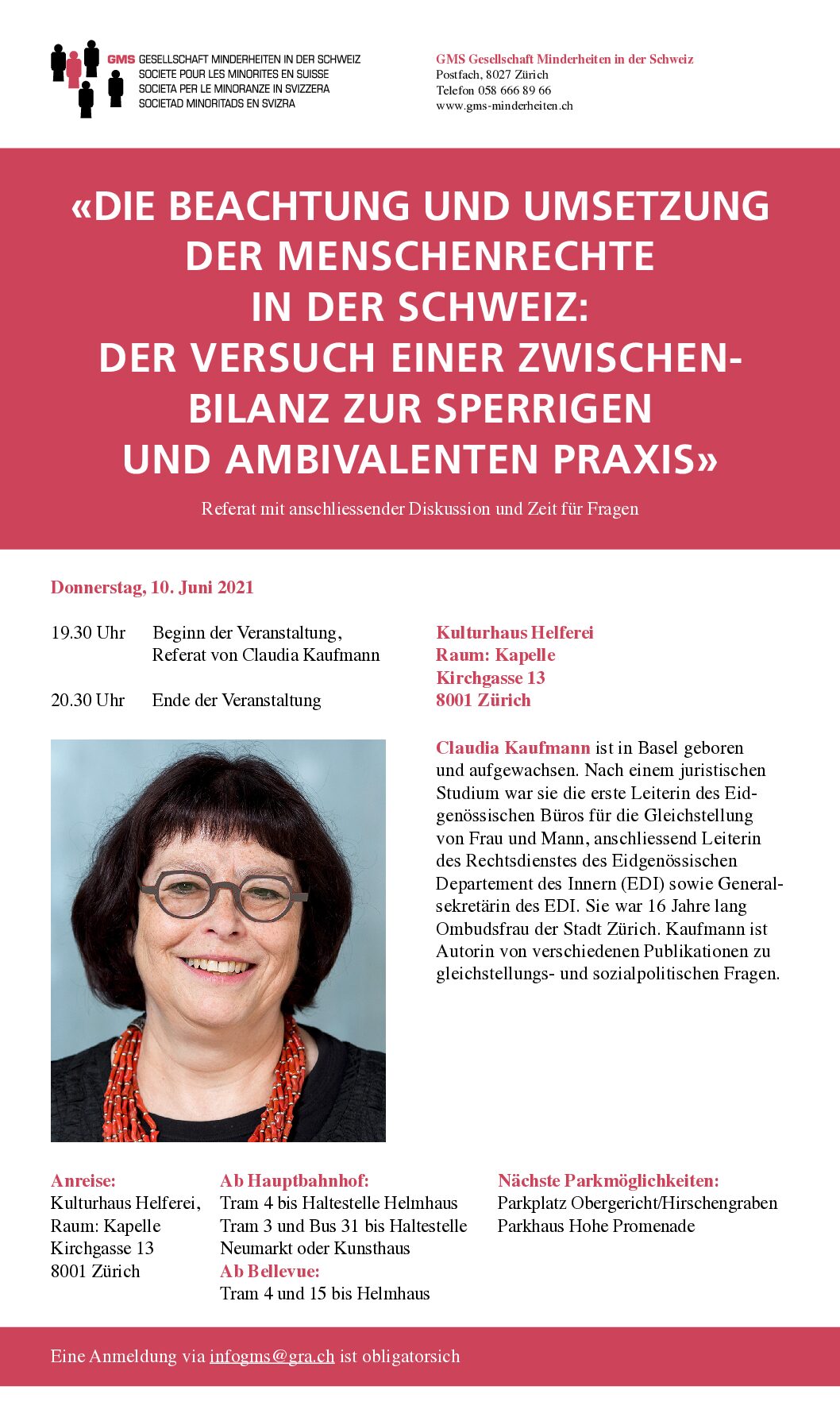

Am 10. Juni 2021 fand die Mitgliederversammlung der GMS in der Kulturhelferei Zürich statt.

Wir durften Frau Claudia Kaufmann begrüssen, die uns mit einem Referat über die aktuelle Lage der Menschenrechte in der Schweiz informierte. Frau Kaufmann versorgte uns dabei reichlich mit Inputs für unsere zukünftige Arbeit. So durften wir beispielsweise mehr darüber erfahren, wie das föderalistische Politsystem die Verwirklichung der Menschenrechte gleichzeitig schwächt und verstärkt. Im Anschluss konnten wir gemeinsam über Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit den Schweizerischen Minderheiten zur Sicherung der Menschenrechte diskutieren.

Wir bedanken uns für den motivierenden und anregenden Austausch bei allen, die erschienen sind.

Wir freuen uns auf das nächste Jahr als GMS! Gemeinsam kämpfen wir gegen jede Art von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung.

Halteplätze für Fahrende Gemeinschaften

Der neue Standbericht 2021 der Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende zeigt auf, dass in der Schweiz die Lage der Halteplätze nach wie vor prekär ist und sich in den letzten Jahren kaum verbessert hat, obwohl immer wieder auf den Mangel hingewiesen wird.

Gemäss dem Standbericht haben zwischen 2000 und 3000 Schweizer Jenische und Sinti eine fahrende Lebensweise. Hinzu kommen ausländische Roma, die von Frühling bis Herbst ebenfalls in der Schweiz unterwegs sind. Der Standbericht erklärt, dass fahrende Jenische und Sinti 40 bis 50 Standplätze benötigen, die ihnen als fester Wohnsitz während der Wintermonate dienen. Daneben sind rund 80 Durchgangsplätze für die Reisezeit von Frühling bis Herbst nötig. Zurzeit gibt es in der Schweiz jedoch nur 16 Standplätze und nur 24 Durchgangsplätze, die zweckmässig eingerichtet sind. Somit besteht nach wie vor ein grosser Mangel an sowohl Stand- als auch Durchgangsplätzen für Schweizer Jenische und Sinti. Die Situation bei den Transitplätzen für ausländische Fahrende hat sich in den vergangenen Jahren leicht verbessert, aber auch hier besteht immer noch grosser Bedarf.

Der akute und andauernde Mangel an Stand- und Durchgangsplätzen muss dringend behoben werden, denn er beeinträchtigt die traditionelle Lebensweise der fahrenden Jenischen, Sinti und Roma erheblich. Das Problem liegt namentlich an konkurrierenden Nutzungsinteressen und mangelndem politischen Willen. Gemäss der Umfrage „Zusammenleben in der Schweiz“ des Bundesamts für Statistik fühlten sich 2020 rund 18% der Bevölkerung gestört an der fahrenden Lebensweise. Das ist mehr als das Störungsempfinden gegenüber anderen Gruppen. Befeuert wird diese Einstellung etwa durch stigmatisierende und einseitige Berichterstattung in den Medien. Trotzdem befürworteten 2019 circa zwei Drittel der Bevölkerung die Einrichtung von Stand- und Durchgangsplätzen für Schweizer Fahrende. Für ausländische Fahrende ist es hingegen nur knapp die Hälfte der Bevölkerung.

Abgesehen vom akuten Mangel an Halteplätzen erschweren kantonale Gesetzgebungen die Situation der fahrenden Gemeinschaften. So etwa die Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN) im Kanton Neuchâtel. Das Gesetz regelt den Aufenthalt von Schweizer und ausländischen Fahrenden und schränkt diesen sowohl formell als auch zeitlich ein. Verschiedene Gutachten sind zum Schluss gekommen, dass sowohl das Gesetz als auch der Bundesgerichtsentscheid, der das Gesetz für rechtmässig erklärte, willkürlich und diskriminierend sind. Gesetz und Bundesgerichtsentscheid ignorieren die internationalen Verpflichtungen, welche die Schweiz im Rahmen von völkerrechtlichen Verträgen – zum Beispiel dem Europäischen Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten – eingegangen ist. Der Bundesgerichtsentscheid wurde an den UNO-Ausschuss zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung CERD weitergezogen und ist derzeit hängig. Die Entscheidung des CERD wird noch dieses Jahr erwartet.

Ein vor Kurzem veröffentlichtes Gutachten, das die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus EKR in Auftrag gab, versucht, den rechtlichen und raumplanerischen Unsicherheiten bezüglich Halteplätzen entgegenzuwirken. Das Gutachten untersucht primär den Rechtsschutz der Fahrenden und ihrer Organisationen in Bezug auf die rechtliche Sicherung von Halteplätzen. Das Gutachten macht klar, dass die fahrenden Gemeinschaften einen verfassungs- und völkerrechtlichen Anspruch auf Gewährleistung ihrer traditionellen Lebensweise haben. Dieser Gewährleistungspflicht kommen Bund, Kantone und Gemeinden zurzeit nur bedingt nach. Das Gutachten zeigt deshalb, wie auf allen Staatsebenen Anreize zur Errichtung von neuen Halteplätzen geschaffen werden können und macht entsprechende Empfehlungen.

Angesichts der prekären Situation in Bezug auf Halteplätze für fahrende Gemeinschaften und andauernder Diskriminierung und Stigmatisierung von Jenischen, Sinti und Roma, ruft die GMS Bund, Kantone und Gemeinden dringend dazu auf, ihren internationalen Verpflichtungen zum Schutz von (anerkannten) Minderheiten und zur Förderung der fahrenden Lebensweise nachzukommen. Zudem muss der negativen Einstellung der Bevölkerung gegenüber Jenischen, Sinti und Roma entgegengewirkt werden, wobei auch die Politik und die Medien eine grosse Rolle spielen.

Die GMS befürwortet muslimische Grabfelder in Weinfelden

In Weinfelden wird derzeit heftig über die Schaffung muslimischer Grabfelder diskutiert. Erst vom Weinfelder Stadtparlament bewilligt, wurde gegen den Entscheid das Referendum ergriffen. Während sich ein SVP-Nationalrat eines diskursiven Manövers bedient, bleibt die GMS klar in ihrer Haltung und Aussage. Die GMS fordert einen Diskurs um das «Wie» und nicht das «Ob». Diskriminierende Äusserungen dürfen auch in diesem Zusammenhang nicht toleriert und politische Kampagnen nicht auf dem Rücken der Minderheiten ausgetragen werden.

Lesen Sie in unserer Medienmitteilung sieben aussagekräftige Argumente für muslimische Grabfelder und schauen Sie sich unseren Beitrag vom 31. Januar 2025 auf Tele Top an.