Neues aus der GMS

GMS Standpunkt: Das Recht, andere um Hilfe zu bitten

Absolutes Bettelverbot: ein Verstoss gegen die Europäische Menschenrechtskonvention.

Im Januar dieses Jahres hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) ein Urteil gefällt, das in der Schweiz für Aufsehen gesorgt hat: durch die Bestrafung einer bettelnden Roma hat die Schweiz deren Recht auf Privatleben nach Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) verletzt. Dieser Artikel sagt, dass jede Person das Recht auf Achtung ihres Privat‑ und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz hat und dass eine Behörde in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen darf, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. Das Recht auf Privatleben beinhaltet den Anspruch, die eigene Notlage zum Ausdruck zu bringen und andere um Hilfe zu bitten. Ein absolutes Bettelverbot – unabhängig von der individuellen Situation der Armutsbetroffenen – ist unverhältnismässig und verletzt die Europäische Menschenrechtskonvention.

Die Beschwerdeführerin, eine Roma aus Rumänien, verbrachte ab 2011 einige Zeit in Genf. Weil sie keine Arbeit fand, bat sie Passant*innen mehrmals um Almosen. Das Betteln auf den öffentlichen Strassen war in Genf gemäss kantonalem Strafgesetz verboten. Die Betroffene wurde deswegen vom Genfer Polizeigericht zur Zahlung einer Busse von 500 Franken verurteilt. Ihre Beschwerde gegen das Urteil wurde von der zweiten kantonalen Instanz und vom Bundesgericht abgewiesen. Schliesslich gelangte die Betroffene an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.

Dem Geiste der Europäischen Menschenrechtskonvention liegt das Prinzip der Menschenwürde zugrunde. Dieses hat deshalb auch für das Recht auf Privatsphäre eine Bedeutung. Wenn eine Person nicht über ausreichende Mittel zur Bestreitung ihres Lebensunterhaltes verfügt, ist ihre Menschenwürde ernsthaft beeinträchtigt. Durch das Betteln versucht sie, eine unmenschliche und prekäre Situation zu überwinden. Im konkreten Fall war die Beschwerdeführerin extrem arm, Analphabetin, arbeitslos, ohne Sozialhilfe oder Unterstützung durch andere Personen. Durch das Betteln konnte sie ihre Notlage und Armutssituation zumindest ein bisschen lindern. Der Gerichtshof argumentiert, indem die Genfer Behörden das Betteln generell verboten hätten, sei sie daran gehindert worden, mit anderen Personen Kontakt aufzunehmen, um Hilfe zu erhalten und ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen.

Das Recht, andere um Hilfe zu bitten, ist damit als Bestandteil des Kerngehalts von Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention zu verstehen und auf die Beschwerde der Betroffenen anwendbar.

Die von den Behörden vorgebrachten Argumente – die Bekämpfung der organisierten Kriminalität, Schutz der Rechte von Passant*innen, Anwohnenden und Geschäftsinhabenden – lässt der Gerichtshof in Anbetracht der Schutzbedürftigkeit der Beschwerdeführerin nicht gelten. Zudem habe der UNO-Sonderberichterstatter zu extremer Armut das Motiv, Armut in einer Stadt weniger sichtbar zu machen um Investitionen anzuziehen, aus menschenrechtlicher Sicht als illegitim bezeichnet. Die von den Behörden genannten Ziele stünden damit in keinem Verhältnis zur harten Bestrafung der Beschwerdeführerin, welche über keine anderen Mittel verfügte und für ihr Überleben betteln musste. Der Eingriff verletze ihre Menschenwürde und die Schweiz habe den ihr zustehenden Ermessensspielraum im vorliegenden Fall überschritten.

Schliesslich wären die Schweizer Gerichte in der Pflicht gestanden, die konkrete Situation der Beschwerdeführerin gründlich zu prüfen. Gemäss des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte lässt das absolute Bettelverbot jedoch eine Abwägung der betroffenen Interessen von vornherein gar nicht zu und bestraft das Betteln unabhängig davon, wer die ausgeübte Tätigkeit ausübt, wie verletzlich diese Person ist, ob sie zu einem kriminellen Netzwerk gehört oder nicht, um welche Art des Bettelns es sich handelt und wo dieses ausgeübt wird.

Das einstimmige Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte ist für den Schutz von Minderheiten in der Schweiz und ganz Europa von grosser Bedeutung. Es korrigiert die besorgniserregende Position des Bundesgerichtes, wonach Betteln zwar ein Grundrecht ist, es aber trotzdem verboten werden kann. Dass die Anwesenheit von Bettelnden stört, darf nicht ausreichen, um ihre Menschenrechte einzuschränken. Zumal sie ohnehin zu den Schwächsten der Gesellschaft gehören. Das Urteil aus Strassburg hat Signalwirkung: Absolute Bettelverbote auf kantonaler und kommunaler Ebene haben künftig einen schweren Stand. Die Urteile des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte sind verbindlich, wodurch die Schweizer Kantone nun verpflichtet sind, undifferenzierte Bettelverbote aufzuheben und sie so anzupassen, dass sie eine Einzelfallprüfung zulassen und mit der Europäischen Menschenrechtskonvention kompatibel sind.

GMS Standpunkt “Die Juden von heute”

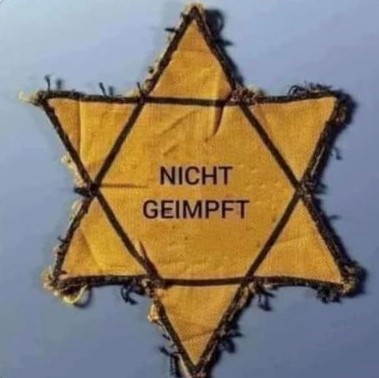

Ein neues Phänomen geistert durch die von Pandemien, Klimawandel und Finanzkrisen geplagte Gesellschaft. Es trägt den Namen Holocaustrelativierung. Dabei spielt die politische Gesinnung keine Rolle. Ob Adolf Muschg, der die Cancel Culture als eine Form von Auschwitz bezeichnet oder ein Lausanner Gemeinderatskandidat, der das Burkaverbot als Vorbote neuerlicher Nazigreuel sieht. Sie alle meinen, das Schreckgespenst Holocaust in den für sie relevanten politischen Debatten zu erkennen. Die wohl prominentesten Exponenten dieses Phänomens sind die sogenannten Corona-Demonstranten und Demonstrantinnen. Woche für Woche ziehen sie durch Schweizer Städte und stellen mit irritierendem Stolz den gelben Judenstern auf der Brust zur Schau. All diese Beispiele zeigen: Jeder, der sich heutzutage in irgendeiner Weise benachteiligt fühlt, outet sich gleich als «der Jude von heute».

Während der Aufschrei bei diesen und ähnlichen Vorfällen mal grösser und mal kleiner ausfällt, versucht kaum jemand zu erklären, warum diese Vergleiche so gerne gemacht werden und weshalb das nicht nur verwerflich ist, sondern sogar gefährlich sein kann.

Instrumentalisierung für eigene Zwecke

Im harmlosesten Fall fehlt es den Menschen, die solche Vergleiche machen, am nötigen Geschichtsverständnis. Diesem könnte man immerhin mit gezielter Bildungsarbeit nachhelfen. Viel wahrscheinlicher aber ist, dass die Shoah bewusst und willentlich instrumentalisiert wird. Denn der «Holocauststempel» zieht immer: Nichts symbolisiert die Stilisierung zum geläuterten Opfer besser als ein gelber Judenstern auf der Brust oder die mit Schrecken behafteten Namen früherer Vernichtungslager.

Dass diese Taktik nicht nur billige Propaganda für die eigene politische Agenda ist, sondern auch schmerzhaft für Überlebende der Shoah, scheint diesen Leuten egal zu sein. Was sie aber nicht verstehen, ist, dass die Judensterne und Auschwitz kein Symbol für unbeliebte Meinungen sind, für die man kritisiert wird. Sie stehen für die Markierung von Menschen, die zu staatlich orchestriertem Massenmord verurteilt wurden und damit ihr Recht auf Leben und Menschenwürde von einem Tag auf den anderen verloren. Dass man für eine kontroverse Meinung (die in der Demokratie, in der wir leben, immer noch straflos geäussert werden kann) öffentlich angeprangert, ja vielleicht sogar beleidigt und diffamiert wird, ist vielleicht die Schattenseite der gegenwärtig vorherrschenden Empörungskultur – sie ist aber definitiv nicht gleichzusetzen mit einem Genozid.

Relativierung führt zu Verharmlosung

Dass solche Vergleiche nicht nur verwerflich, sondern auch gefährlich sein können, wurde in der hitzig geführten Debatte der letzten Tage viel zu wenig betont. Denn auch wenn der Holocaust mit solchen Vergleichen nicht direkt geleugnet wird, relativiert man ihn. Zweifelllos müssen Vergleiche zu anderen Massenmorden möglich sein – schon allein mit dem Ziel, aus der Vergangenheit zu lernen. Wer aber unterstellt, dass aktuelle Phänomene wie die geltenden Hygienemassnahmen oder eine selbsternannte Sprachpolizei auch nur im Ansatz den damaligen Zuständen ähneln, setzt den Keim zur Frage, ob die Lage der Juden damals wirklich so schlimm war, oder ob sich diese einfach etwas vehementer hätten wehren sollen. Solche Zustände sind mancherorts bereits Realität. Eine kürzlich veröffentlichte Studie aus den USA ergab, dass knapp ein Viertel der Jugendlichen glauben, die Erzählungen über den Holocaust seien übertrieben. Gleichzeitig gaben in Deutschland in einer 2018 durchgeführten Studie rund 40 Prozent der 18 bis 34-Jährigen an, “wenig” oder “gar nichts” über die Shoah zu wissen. Was die direkte Folge davon sind, zeigt eine aktuelle Studie der ZHAW. Darin gab jede zehnte jüdische Person in der Schweiz an, von nicht-jüdischen Menschen schon gehört zu haben, der Holocaust sei ein Mythos oder werde übertrieben dargestellt.

Bis die Klinge stumpf ist

Momentan diskutiert der Bundesrat über ein nationales Holocaustdenkmal in Bern. In Anbetracht der immer wiederkehrenden Instrumentalisierung der Shoah, erweist es sich als zwingend, eine Erinnerungskultur zu fördern, die nicht nur gedenkt, sondern auch kontextualisiert. Nur so lässt sich verhindern, dass Vergleiche mit dem Holocaust zu einer politischen Waffe verkümmern, die jedes politische Lager benutzt, bis die Klinge so stumpf ist, dass sie bei einem tatsächlichen Angriff auf unsere Demokratie nicht mehr schneidet.

Dina Wyler, Geschäftsführerin GRA – Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus

Der Standpunkt wurde bereits am 30.04.2021 auf der Website der GRA veröffentlicht. In Zusammenarbeit mit der GRA veröffentlichen wir ihn hier erneut.

Neue Podcast-Folge “Feminismus 2.0 – das Geschlecht als neuen Mobilisierungsfaktor?”

GMS Standpunkt “Burkaverbot – quo vadis Helvetia?”

Das Volk hat gesprochen: Die Schweizerische Bundesverfassung ist um einen Artikel reicher, der sich gegen eine einzelne Minderheit richtet. Es hat damit ein Zeichen gesetzt. Nicht gegen den «politischen Islam» und «Islamismus», sondern zugunsten des «politischen Islams», denn dem ist dieses «Zeichen» nämlich noch so willkommen, unterstützt es doch dessen Narrativ vom Westen, der Islam und Muslime hasse und als Feinde betrachte, wo Muslime nicht willkommen seien und unterdrückt würden. Das Schweizer Stimmvolk hat aber vor allem ein Zeichen gesetzt dafür, dass das Grundrecht der Glaubens- und Gewissensfreiheit, was die Muslime in diesem Land betrifft, allmählich zu einer leeren Floskel verkommt.

Für die grosse Mehrheit der Musliminnen und Muslime in diesem Land wird sich nicht viel ändern. Was bleibt ist eine tiefe Frustration darüber, dass man mit Islamfeindlichkeit nach wie vor Stimmen machen und Referenden gewinnen kann. Wenn auch diesmal mit weniger grossem Erfolg als seinerzeit bei der Anti-Minarett-Initiative. Viele Musliminnen und Muslime sind auch überzeugt, dass es nicht dabei bleiben wird. Man wird als nächstes gegen das Kopftuch von muslimischen Frauen ins Feld ziehen und die ganzen Debatten ‒ die eigentlich diesen Namen gar nicht verdienen, weil zwar viel mit Verschwörungstheorien, unsinnigen Behauptungen und Zuschreibungen, aber selten sachlich mit Fakten argumentiert wird ‒ werden von Neuem beginnen.

Was kann man also tun, als politisch interessierte Muslimin, gesellschaftlich engagierter Muslim, wenn man nicht einfach verzweifeln will? Man kann sich vielleicht damit trösten, dass sowohl der Bundesrat als auch das Parlament das Verhüllungsverbot abgelehnt haben. Desgleichen alle grossen Parteien ausser der SVP. Abgelehnt wurde die Initiative auch von den Landeskirchen und dem Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund, von interreligiösen Organisationen wie der Interreligiösen Arbeitsgemeinschaft der Schweiz, dem Rat der Religionen, der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus und anderen NGOs und zivilgesellschaftlichen Organisationen. Abgelehnt wurde ein Burkaverbot zudem von der Landsgemeinde des Kantons Glarus und den Kantonsparlamenten von Bern, Freiburg, Schwyz, Solothurn und Zürich. Dass es also durchaus Kräfte gibt in diesem Land, die bereit sind, Musliminnen und Muslime als gleichwertige Bürgerinnen und Bürger in diesem Land zu akzeptieren. Man kann einen Lichtblick am Horizont auch in verschiedenen Projekten sehen, die darauf abzielen, die muslimischen Gemeinschaften besser in die schweizerische Religionslandschaft zu integrieren, indem man beispielsweise im Kanton Waadt einen Prozess gestartet hat, der ‒ wenn alles gut geht ‒ in einigen Jahren zu einer Art öffentlichen Anerkennung der muslimischen Gemeinschaft im Kanton führen kann. Dass man auf wissenschaftlicher Ebene an der Universität Fribourg das Schweizerische Institut für Islam und Gesellschaft etabliert hat, welches zwar keine Imame ausbildet, aber dafür Weiterbildungsangebote auf verschiedenen Ebenen inklusive Doktoratsprogramm für den akademischen Nachwuchs anbietet. Dass es Bestrebungen gibt, die strukturellen Verbesserungen innerhalb der muslimischen Gemeinschaft anzuerkennen und diese weiter zu unterstützen, damit Behörden verlässliche Ansprechpartner auf der muslimischen Seite haben. Man kann sich damit trösten, dass es in Zürich ein Projekt mit dem etwas sperrigen Namen QuaMS gibt. QuaMS steht für den Aufbau einer qualitativ hochstehenden muslimischen Seelsorge in öffentlichen Institutionen wie Spitälern, Pflegeeinrichtungen sowie Asylzentren. Es ist ein gemeinsames Projekt der Vereinigung der muslimischen Organisationen Zürich und dem Kanton Zürich unter Einbezug der beiden Landeskirchen. Der Kanton Zürich zeigt damit seine Bereitschaft zu einer neuen Religionspolitik, gemäss deren auch die Leistungen und Aktivitäten der öffentlich-rechtlich nicht-anerkannten Religionsgemeinschaften mit gesamtgesellschaftlicher Bedeutung unterstützt werden können. Noch sind viele dieser Projekte allerdings längerfristig finanziell nicht gesichert.

Auf das Stimmvolk können sich Musliminnen und Muslime in der Schweiz leider nicht verlassen, aber Hominum confusione providentia Dei Helvetia regitur – auf Deutsch: Bei aller Konfusion der Menschen wird die Schweiz durch Gottes Vorsehung regiert (Wahlspruch aus dem 16. Jahrhundert). Es gibt also noch Hoffnung.

Dr. Rifa’at Lenzin, Präsidentin QuaMS Muslimische Seelsorge Zürich

Rassismusbericht 2020

Der neue Rassismusbericht der GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus und der GMS Gesellschaft Minderheiten in der Schweiz thematisiert anlässlich des Internationalen Tages gegen Rassismus rassistische Vorfälle des Jahres 2020. Die Covid19-Pandemie gab im vergangenen Jahr antisemitischen Verschwörungstheorien vermehrt Aufschwung. Aber auch die «Black Lives Matter»-Bewegung hatte einen Einfluss auf die hiesige Rassismusdebatte.

Den ganzen Bericht sowie den Schwerpunkt von Lisa Schwaiger und ein Interview mit Cédric Wermuth zu antisemitischen Verschwörungstheorien finden Sie auf www.rassismus.ch.

GRA und GMS sagen “Nein” zum Burkaverbot am 7. März

https://www.youtube.com/watch?v=FET45iCH6vE

Die sogenannte. Burkaverbots-Initiative wurde im März 2016 vom «Egerkinger Komitee» lanciert, welches bereits die Minarett-Initiative ins Leben gerufen hatte. Das Ziel der Initiative ist es, die Gesichtsverhüllung aus religiösen Gründen an öffentlich zugänglichen Orten (ausser in Sakralstätten) zu verbieten. Ausserdem bezweckt das Volksbegehren ein landesweites Vermummungsverbot an Demonstrationen. Der Bundesrat lehnt die Initiative ab und erarbeitete einen indirekten Gegenvorschlag vor, welcher den Behörden ermöglicht jede Person zur Enthüllung des Gesichtes zu zwingen, sollte dies aus Identifikationsgründen notwendig sein.

4 Gründe warum GRA und GMS gegen ein Verhüllungsverbot auf Verfassungsebene sind

Falsches Sicherheitsversprechen

Für das Initiativkomitee repräsentiert die Vollverschleierung den radikalen Islam. Die Initianten setzen damit ein unpolitisches Kleidungsstück mit Terrorismus gleich. Doch ein Verbot des Gesichtsschleiers verhindert weder Radikalisierung noch Terrorismus. Erstens leben einige wenige vollverschleierte Frauen in der Schweiz (viel öfter handelt es sich um Touristinnen aus Golfstaaten). Zweitens geht von diesen wenigen Frauen keine nachweisliche Gefahr für die Gesellschaft aus. Bislang ist kein einziger terroristischer Anschlag in Europa von einer Burka-Trägerin verübt worden. Das beweist, dass mit dieser Initiative reine Symbolpolitik zu Lasten der muslimischen Bevölkerung betrieben wird und bewusst Stereotypisierung und Vorurteile gefördert werden.

Der indirekte Gegenvorschlag des Bundesrates ermächtigt Kantone und Behörden dazu, bei Personenkontrollen die Enthüllung des Gesichtes zu fordern, sollte dies zu Identifizierungszwecken notwendig sein. Dieser Gegenvorschlag tritt automatisch in Kraft, sollte die Initiative abgelehnt werden.

Beschneidung der Religionsfreiheit

Ein Verhüllungsverbot wäre ein massiver Eingriff in die Religionsfreiheit, eine zentrale Errungenschaft jeder Demokratie, welche in der Schweiz durch Artikel 15 der Bundesverfassung gewährleistet wird.

Die Religionsfreiheit ist ein Grundrecht und kann nur unter bestimmten Bedingungen eingeschränkt werden. Grundlage für so eine Einschränkung wäre beispielsweise, wenn eine religiöse Praxis die Grundrechte Dritter verletzt. Bei der muslimischen Gesichtsverschleierung ist dies nicht der Fall.

Keine Kleidervorschriften auf Verfassungsebene

Nur weil eine bestimmte Lebensweise nicht der Norm entspricht und für die Mehrheitsgesellschaft nicht nachvollziehbar ist, sollte diese nicht per Gesetz verboten werden. Im Gegenteil; in einer Demokratie wie der Schweiz stehen Kleidervorschriften auf Verfassungsebene im krassen Gegensatz zu unseren pluralistischen und liberalen Werten und führt zur Spaltung der Gesellschaft.

Falschverstandener Feminismus

Das Initiativkomitee ist der Ansicht, dass die muslimische Gesichtsverhüllung eine den Frauen aufgezwungene Praxis ist. Ein Verbot auf Verfassungsebene würde diesen Frauen Freiheit bringen. Zu denken, dass mit dieser Initiative muslimische Frauen «gerettet» werden können, ist jedoch paternalistisch, rassistisch und sexistisch. Mit dieser Denkweise spricht man allen muslimischen Frauen die Fähigkeit ab, selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen und nährt die stereotypische Darstellung der unterwürfigen und unterdrückten Muslima. Wahrer Feminismus zeichnet sich aber dadurch aus, dass jede Frau selbstbestimmt entscheiden kann, wie sie sich kleidet – ob freizügig oder verhüllt.

Durch den Tatbestand der Nötigung (Art. 181 Strafgesetzbuch) ist es bereits heute strafrechtlich verboten, jemanden zur Verhüllung des eigenen Gesichts zu zwingen.

Ein in der Verfassung verankertes Verhüllungsverbot widerspricht den liberalen Werten der Schweiz, beschneidet die Religionsfreiheit und untergräbt die Selbstbestimmung der Frau. Mit falschen Sicherheitsversprechen wird bewusst Stimmung gegen eine religiöse Minderheit gemacht und Stereotypen werden gefördert. Aus diesen Gründen empfehlen GRA und GMS ein «Nein» zur Verhüllungsverbotsinitiative am 7. März.

Weiterführende Links:

- Parlamentarisches “Nein”-Komittee: www.nein-zu-kleidervorschriften.ch

- Operation Libero: www.operation-libero.ch

- FDP gegen Verhüllungsverbot in der Verfassung: www.fdp.ch/kampagnen/burka-initiative-nein

Standpunkt der GMS zum Burkaverbot

Werden Sie Mitglied der GMS

Werden Sie Mitglied der GMS und tragen Sie zum Schutz der Grund- und Menschenrechte der Minderheiten in der Schweiz bei.

Gemeinsam setzen wir uns für den Respekt und die Bedürfnisse von Minderheiten ein und tragen zur Sensibilisierung für deren Lebenslage bei.

Werde Mitglied – Hier zur Online-Anmeldung

Production: videoexpress.pro

GMS-Standpunkt: Zoom-Bombing: Antisemitismus in neuem Gewand

Zoom-Bombing. Ein weiterer Begriff, der neben R-Wert, Inkubationszeit und FFP2-Masken unseren Pandemie-Wortschatz prägt. Doch was genau ist Zoom-Bombing, wer steckt dahinter und wer ist davon besonders stark betroffen?

Beim Zoom-Bombing werden Online-Meetings gestört. Neben gewaltverherrlichenden Szenen werden oft auch antisemitische und rassistische Obszönitäten über die Lautsprecher und Bildschirme mit den völlig perplexen Teilnehmenden geteilt. Da die Hacker gut organisiert sind und in Gruppen vorgehen, ist der einzige Ausweg oftmals der Abbruch der Live-Übertragung. Dass es sich bei diesem Phänomen mehr als um blöde Lausbubenstreiche handelt, wurde spätestens klar, als das FBI im März eine offizielle Warnung herausgab.

Jüdische Menschen besonders gefährdet

Während jeder Opfer eines Zoom-Bombings werden kann, sind gewisse Minderheiten besonders gefährdet. Bereits im April 2020 warnte der deutsche Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus (RIAS) vor antisemitisch motiviertem Zoom-Bombing. Zu Recht, wie sich zeigte: In London wurde eine Veranstaltung einer Synagoge durch antisemitische Beleidigungen unterbrochen. An einer Holocaust Gedenkfeier in Berlin störten Hacker die Zeremonie mit Heil-Hitler-Rufen. Auch Schulen sind betroffen. Während des Online-Unterrichts eines deutschen Gymnasiums erschien ein Hakenkreuz auf dem Bildschirm.

Auch die Schweiz ist betroffen

Auch in der Schweiz ist es mehrfach zu antisemitisch motivierten Zoom-Bombing gekommen. Im vergangenen Mai musste ein Online-Podium der Jungsozialisten abgebrochen werden, nachdem sich Hacker in das Meeting einloggten und antisemitische Karikaturen durch den für alle ersichtlichen Bildschirm teilten. Der mutmassliche Grund für die Störung: Einer der Podiums-Teilnehmer war Jude.

An einer Schweizer Universität kam es Anfang Jahr zu einer antisemitischen Störaktion während eines Vortrags über Judaistik. Die Universität reichte Strafanzeige ein. Vor wenigen Tagen kam es erneut zu einem antisemitischen Vorfall, als Unbekannte sich in eine Kulturveranstaltung der Jüdischen Liberalen Gemeinde Zürich einloggten und die perplexen Teilnehmenden mit Hitlerbildern und Videos von sexualisierter Gewalt an Kindern schockten. Der Event musste schliesslich abgebrochen werden.

Rechtsextreme Szene

Doch wer steckt hinter diesen Attacken? Aufgrund der Anonymität des Internets lässt sich diese Frage nicht immer abschliessend beantworten. Die Vermutung liegt nahe, dass rechtsextreme Gruppierungen für viele dieser Zoom-Bombings verantwortlich sind. In den USA konnte bereits nachverfolgt werden, wie Rechtsradikale gezielt jüdische Online-Veranstaltungen aufspüren, um diese mit antisemitischen Obszönitäten zum Abbruch des Events zu bringen.

Ohnmacht und Entsetzen

Auch wenn die Übeltäter nicht immer identifiziert werden können – für die Betroffenen sind diese Vorfälle schwerwiegend. Gerade für ältere Leute, die während der Pandemie isoliert sind, ist eine solche Erfahrung besonders schmerzhaft. Online-Kulturveranstaltungen bieten eine willkommene Ablenkung, die von zu Hause aus zugänglich sind. Dass jüdische Menschen gerade dort blindem Hass ausgesetzt werden, ist besonders tragisch und kann sogar re-traumatisierend sein für Menschen, die Antisemitismus auch im «echten Leben» erfahren haben. Besonders verstörend ist dabei die Tatsache, dass man diesen schlimmen Szenen zu Hause, in den eigenen vier Wänden, ausgesetzt ist. An dem Ort, an dem man sich sonst am sichersten vor Übergriffen fühlt.

Dass vielen Veranstaltern bei einem Zoom-Bombing nichts anderes übrigbleibt, als den Event abzubrechen, ist tragisch. Denn mit dem Abbruch entzieht man den jüdischen Menschen nicht nur die Möglichkeit einer willkommenen Ablenkung während der Pandemie. Man entzieht ihnen vor allem die Möglichkeit, Teil des kulturellen Lebens zu sein – und damit Teil der Gesellschaft.

Die traurige Lehre, die man aus diesem neuen Phänomen ziehen kann? Was für Antisemitismus im «echten Leben» gilt, trifft auch online zu. Jüdische Institutionen werden systematisch als Ziel für die Verbreitung von Hass und Antisemitismus aufgesucht. Jüdisches Leben und jüdische Kultur sind essentielle Bestandteile unserer Gesellschaft. Dass sie sowohl online wie auch offline besonderen Schutz bedürfen, ist traurige Realität im Jahr 2021.

Hier gibt es Tipps, um sich vor Zoom-Bombing zu schützen:

https://www.heise.de/tipps-tricks/Zoom-Sicherheitstipps-fuer-Videokonferenzen-4699394.html

————————-

GMS Standpunkt: Die Mär vom schmarotzenden Migranten

Je länger die globale Gesundheitskrise andauert, desto ungeduldiger und missmutiger werden viele Menschen, vor allem in dieser sonst so besinnlichen Jahreszeit. Während im Frühling noch dem Pflegepersonal applaudiert wurde und man von Solidarität und Zusammenhalt sprach, hat sich das Blatt gewendet. Die Infektionszahlen steigen wieder, Politikerinnen und Politiker schieben sich gegenseitig die Schuld zu und die Stimmung in der Bevölkerung wird zunehmend gereizter.

Dass sich diese Situation für parteipolitische Interessen instrumentalisieren lässt, zeigt die lebhaft geführte Debatte darüber, wer Schuld an der Misere hat. Klar ist, dass es wohl viele Versäumnisse gegeben hat in den letzten Wochen. Doch statt sich darauf zu fokussieren, diese Fehler zu beheben, fällt es Einigen leichter, die Ursache des Problems auf gewisse Bevölkerungsgruppen abzuschieben – zum Beispiel auf die Ausländer.

Die haltlosen Aussagen, dass Menschen mit Migrationshintergrund die Treiber der Pandemie seien, stammen aus einem Artikel der Basler Zeitung von Anfang Dezember. Die Zeitung berichtete anhand anonymer Quellen von einem überproportional hohen Anteil Migrantinnen und Migranten in Spitalpflege. Prompt wurde in der Schweizer Medienlandschaft darüber diskutiert, inwiefern solche Spekulationen angebracht seien. Selbst Bundesrat Alain Berset musste Stellung beziehen.

Viel weniger Beachtung erhielt jedoch die Tatsache, dass die bewusste Stimmungsmache von schmarotzenden Ausländern, die in die Schweiz einreisen, um vom hiesigen Gesundheitswesen zu profitieren aufgrund schlampiger Recherche entstand. Die Verbreitung solcher Narrative liefert den perfekten Nährboden für Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung gegen Menschen mit (vermeintlichem) Migrationshintergrund. So erstaunt es kaum, dass es seit dem Auftauchen des Virus vermehrt zu rassistischen Anfeindungen gegenüber Personen mit asiatischem Hintergrund kommt.

Appell an die Medienschaffenden

Diese traurigen Beispiele zeigen: während einer globalen Krise sollte man sich bei Diskussionen zwingend auf Fakten statt ungeprüfter und subjektiver Spekulationen beziehen. Gerade Medienschaffende sollten sich hier ihrer Verantwortung bewusst sein. Denn trotz des irreführenden Titels des Artikels in der BaZ, wurde bei der Lektüre schnell klar: es handelt sich bei den vermeintlich Pflegebedürftigen nicht um Migrantinnen und Migranten, sondern um Menschen mit Migrationshintergrund. Ein Migrant oder eine Migrantin ist ein Mensch, der in ein anderes Land oder eine andere Region ein – oder auswandert. Ein Mensch mit Migrationshintergrund hingegen muss nicht zwingend eigene Migrationserfahrung gemacht haben. Der Bund spricht auch bei jenen Menschen von einem Migrationshintergrund, bei denen ein Elternteil im Ausland geboren wurde. Eine Person mit Migrationshintergrund kann also in der Schweiz geboren und aufgewachsen sein, perfekt Schweizerdeutsch sprechen und den Schweizer Pass besitzen. Laut Bundesamt für Statistik wiesen 2019 fast 38% der ständigen Wohnbevölkerung der Schweiz ab 15 Jahren einen Migrationshintergrund auf.

Die Frage nach dem Warum

Sollte es tatsächlich stimmen, dass vor allem MigrantInnen und Menschen mit Migrationshintergrund auf den Schweizer Intensivstationen anzutreffen sind, stellt sich viel eher die Frage nach dem warum. So ist es nachgewiesen, dass engere Wohnverhältnisse die Verbreitung des Virus begünstigen. Auch muss beachtet werden, dass viele Menschen mit Migrationshintergrund in eben jenen «systemrelevanten» Jobs arbeiten, denen nicht von zu Hause aus nachgegangen werden kann. Statt diesen Menschen fehlende Disziplin oder Solidarität anzulasten, sollte die Politik sich also eher fragen, welche Teile der Bevölkerung dem Virus besonders ausgesetzt sind und daher besonderen Schutz brauchen. Nicht nur kann damit die Ausbreitung dieses tödlichen Virus eingedämmt werden. Sondern es werden die Menschen, die sowieso schon unter struktureller Benachteiligung leiden, nicht noch zusätzlich stigmatisiert. Denn sie verdienen wahrhaft mehr als unseren Applaus.

GMS-Standpunkt: Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Juden in der Schweiz

Die Coronapandemie stellt die Welt vor nie dagewesene Herausforderungen. Die anhaltende Verunsicherung und die ökonomischen Folgen haben direkte Auswirkungen auf unser Zusammenleben – auch bei der jüdischen Bevölkerung der Schweiz.

Verschwörungsfantasien – ein altes Gespenst in neuem Deckmantel

Neben den religiösen Einschränkungen, die die Pandemie mit sich bringt, sind es vor allem zwei Entwicklungen, die den Jüdinnen und Juden in der Schweiz Sorge bereiten. Einerseits sind da die immer populärer werdenden Verschwörungsfantasien. Viele von ihnen verfolgen ein antisemitisches Narrativ einer heimlichen (oftmals jüdischen) Elite, die das Weltgeschehen hinter den Kulissen steuert. Laut einer aktuellen Studie der ZHAW sind bis zu 30 Prozent der Schweizer Bevölkerung empfänglich für solche Erzählungen.

Doch wieso glauben die Menschen in Zeiten von Wissenschaft und Aufklärung an solche Fantasien? Verschwörungserzählungen liefern simple Erklärungen für komplexe globale Phänomene und vermitteln dadurch ein Gefühl der Kontrolle in Zeiten grosser Unsicherheit. Als Teil dieser simplifizierten Weltansicht identifizieren Verschwörungsfantasien oft eine kleine, überschaubare Gruppe als Auslöser und Profiteure der Krise. Denn erst wenn die Krise erklärt und ein Sündenbock gefunden wurde, kann sich die breite Masse gegen diese zur Wehr setzen – so die Vorstellung. Bereits im Mittelalter, als die Pest in ganz Europa wütete, beschuldigte man beispielsweise die jüdische Bevölkerung, die Brunnen vergiftet zu haben, was zu Pogromen führte – auch in der Schweiz, wo zahlreiche jüdische Gemeinden ausgelöscht wurden. Diese Verschwörungsmythen halten sich über Jahrhunderte in der Gesellschaft. So erstaunt es kaum, dass die 1903 erschienene fiktive Erzählung der “Protokolle der Weisen von Zion” in dutzende Sprachen übersetzt wurde und auch nach 100 Jahren noch als wirkungsvolles Mittel antisemitischer Hetze dient.

Seit dem Ausbruch der Corona-Krise sind ähnliche Muster erkennbar. Juden werden für die Verbreitung des Virus verantwortlich gemacht und der Irrglaube verbreitet, dass diese persönlich von der Krise profitieren würden. Oftmals kommen dabei auch andere uralte Verschwörungsmythen zu Tage. Bestes Beispiel dafür ist die QAnon-Bewegung aus den USA, die unterdessen auch in der Schweiz eine wachsende Anhängerschaft geniesst. QAnons abstruse Überzeugung, eine geheime Elite versklave kleine Kinder und trinke deren Blut als Lebenselixier, lässt sich direkt aus der antisemitischen Legende der Ritualmorde ableiten.

Jeder will Anne Frank sein

Neben den Verschwörungserzählungen sind die immer zahlreicher werdenden Holocaustvergleiche ein mit Besorgnis zu beobachtender Trend in der aktuellen Krise. Ob in Zürich, Basel oder Lachen: Überall demonstrierten Menschen mit dem gelben Judenstern auf der Brust, um sich als unterdrückte Opfer der vom Staat erwirkten Corona-Massnahmen zu bezeichnen. Der Versuch, sich auf die gleiche Stufe wie verfolgte Jüdinnen und Juden während dem Nationalsozialismus zu stellen, ist nicht nur völlig absurd, sondern verhöhnt auch die Menschen, die während dem Nationalsozialismus auf systematische und vom Staat organisierte Weise ermordet wurden. Proteste gegen Restaurantschliessungen und Maskenpflicht dürfen niemals diese Katastrophe instrumentalisieren, um Menschen für die eigene Sache zu gewinnen. Auch wenn dies nicht zwingend die Absicht der Demonstrierenden ist, spielen sie mit diesen Aktionen Holocaustleugnern in die Hände, die die Gräueltaten der Nazis zu verharmlosen versuchen.

Zivilcourage ist gefragt

Bewiesenermassen bieten Verschwörungsfantasien einen optimalen Nährboden für Radikalisierung und Gewaltlegitimierung. Die Kombination von immer populärer werdenden Verschwörungstheorien und Holocaustrelativierungen ist daher ein brandgefährlicher Trend, den es genau zu beobachten gilt. Denn wenn sich erfundene Verschwörungserzählungen mit der Relativierung tatsächlich geschehener Gräueltaten vermischen, bewegen wir uns als Gesellschaft auf dünnem Eis. In dieser Situation ist jeder einzelne in der Pflicht, mit Zivilcourage und Engagement ein Zeichen gegen das Vergessen und für faktenbasierte Argumentation zu setzen.

GMS Standpunkt: Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Sans-Papiers in Zürich (als PDF)

Einführung der Zürich City Card

Der Zürcher Stadtrat hat als Antwort auf eine Motion vom Herbst 2018 die Einführung der Züri City Card beschlossen.

Er schlägt einen amtlichen Ausweis vor, der allen in Zürich lebenden Menschen ausgestellt wird – unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus und ihren individuellen Voraussetzungen. Dadurch soll die Teilnahme am öffentlichen Leben und an städtischen Dienstleistungen und Angeboten ermöglicht werden. Die Grundlage für diesen Entscheid bilden zwei vom Stadtrat in Auftrag gegebene Rechtsgutachten der Universität Zürich. Diese halten fest, dass eine Züri City Card weder Bundes- noch kantonales Recht verletzt. Weist die Karte die notwendigen Angaben wie Name, Geburtsdatum und Foto auf, reicht sie der Stadtpolizei zur Identitätsfeststellung.

Alle Informationen zur Einführung der Zürich City Card findest Du hier

Corona-Manifest der Zürcher Kirchen

Die reformierte Kirche Stadt Zürich hat – unter der Leitung von Christoph Sigrist (Präsident der GMS) in seiner Funktion als Pfarrer am Grossmünster – zusammen mit der katholischen und der christkatholischen Kirche der Stadt Zürich ein gemeinsames Versprechen abgelegt, wie die Kirche während der Corona-Krise für die von Corona besonders betroffenen Menschen, namentlich die Kranken und Alten, da sein will. Dieses Versprechen ist im sogenannten «Corona-Manifest» in Form von sieben Leitsätzen zusammengefasst und wurde am 11. November, dem Martinitag, in einem feierlichen Akt im Grossmünster von den beteiligten Parteien unterzeichnet.

Hier geht’s zum Corona-Manifest:

Die GMS befürwortet muslimische Grabfelder in Weinfelden

In Weinfelden wird derzeit heftig über die Schaffung muslimischer Grabfelder diskutiert. Erst vom Weinfelder Stadtparlament bewilligt, wurde gegen den Entscheid das Referendum ergriffen. Während sich ein SVP-Nationalrat eines diskursiven Manövers bedient, bleibt die GMS klar in ihrer Haltung und Aussage. Die GMS fordert einen Diskurs um das «Wie» und nicht das «Ob». Diskriminierende Äusserungen dürfen auch in diesem Zusammenhang nicht toleriert und politische Kampagnen nicht auf dem Rücken der Minderheiten ausgetragen werden.

Lesen Sie in unserer Medienmitteilung sieben aussagekräftige Argumente für muslimische Grabfelder und schauen Sie sich unseren Beitrag vom 31. Januar 2025 auf Tele Top an.